今回、現在新規投資中のディープテック特化の3号ファンドより、量子コンピュータを開発するスタートアップ「Yaqumo」に新規投資を実行しました。

Yaqumoは、「人類の計算能力を拡張し続ける」ことをミッションとして、中性原子方式と呼ばれる方式の量子コンピュータを開発しています。

かつては物理学者のおもちゃと言われた量子コンピュータも、今や国力をも左右する最重要技術分野へと変貌し、世界で開発競争が激化しています。当社が開発する中性原子方式量子コンピュータは、近年急激に注目を集める有望方式であり、今後の量子コンピュータ開発を牽引する可能性を秘めています。

本記事では、量子コンピュータの背景を概説するとともに、Beyond Next VenturesがYaqumoに出資した背景を説明します。

夢の計算機?量子コンピュータの可能性

なぜいま量子コンピュータがここまで注目されているのでしょうか?

実は量子力学は既に一度、計算に革命をもたらしています。すなわち半導体素子の発明です。現代のデジタル社会における全ての根底にあるコンピュータは、膨大な数のトランジスタを用いて計算を行っています。トランジスタの開発には、量子力学による電子の振る舞いの理解が不可欠でした。いまや半導体産業は世界で94兆円の巨大市場です[1]。

ただし、従来のコンピュータ(「古典コンピュータ」と呼びます)が行う計算自体には、量子力学は全く現れません。また、そもそも計算のモデル自体が、その黎明期である1936年に発表されたチューリングマシンから変わっておらず、そこに量子力学の姿はありません。人類の自然界に対する理解のアップデートが、デジタル社会の出現という形で大変動を生む現代においてもなお、計算の理論はまだその変化をほとんど取り入れられていないのです。

ところが近年の技術的発展に伴い、重ね合わせや量子もつれといった量子的な性質を示す極めてミクロな物体を、一つ一つ用意し、操作し、観察することができるようになってきました。人類は量子現象を理解するだけでなく、ミクロかつ能動的に制御できる時代に入ったのです。これが量子的現象を計算の道具としてフル活用する土台を築きました。

著名な物理学者リチャード・ファインマンが「自然をシミュレーションしたければ、量子力学の原理でコンピュータを作らなくてはならない」と述べたように、自然の基礎原理である量子力学を計算に用いることができれば、計算の可能性が根本から拡張されるはずです。

現代のデジタル社会に欠かせない計算技術が原理レベルから進化すれば、その社会的インパクトは図り知れません。実際に、量子コンピュータは2035年に最大300兆円の経済価値を生み出すと予想されています[2]。これが近年量子コンピュータに大きな注目が集まる背景です。

現存の量子コンピュータは著しいスペック不足

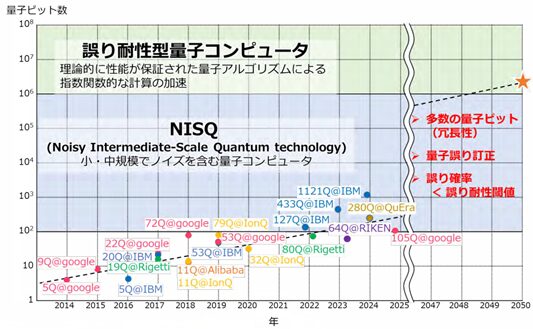

量子コンピュータは「量子ビット」を計算の単位として用います。量子的現象を用意し制御し測定できる物質であれば様々なものが量子ビットの候補となります。したがって、様々な方式の量子コンピュータが開発されています。

比較的古くから開発が行われているのは、超電導回路を量子ビットに用いる超電導方式と、イオンを量子ビットに用いるイオントラップ方式です。前者は高速な計算が可能である、後者は計算のエラー率が低いなど、それぞれに強みを持っています。

ところが、実社会で役に立つ計算を行うためには、既存の量子コンピュータでは全くもってスペック不足です。一つの目安として、役に立つ計算を行うには量子ビット数で(各種前提に大きく依存しますが)最低でも凡そ10-100万量子ビット程度必要と言われます。対して、現存する量子コンピュータは最大でも1千量子ビット規模(例:IBM Condor)に過ぎません。

超電導方式もイオントラップ方式も、従来のアーキテクチャのままでは求められる水準へのスケールが極めて困難です。一体どのようにして、量子ビットの質を保ったまま量子ビット数を何千倍とスケールするか、これが量子コンピュータの最大の課題の一つです。

加えて、量子コンピュータに特有の大問題が存在します。それが「量子誤り訂正」です。

量子コンピュータ最大の難関「量子誤り訂正」

計算素子は、計算中にどうしても誤り(≒0と1の意図しない逆転)を起こします。これは古典コンピュータでも量子コンピュータでも同様です。クリティカルな違いは、その訂正方法にあります。

古典コンピュータの場合、話はシンプルです。単に情報を複製し冗長化すればよいのです。例えば、「0」という情報を「000」と3つのビットに複製して表現します。すると、ある一つのビットがエラーでフリップしても、残りのビットを頼りにエラーを推定して元に戻すことが可能です。(例えば、「010」は、元は「000」だったのだと推定できる)

一方で、量子コンピュータの場合、そうした情報の複製が“原理的に”不可能だと分かっています(ノー・クローニング定理)。したがってその黎明期において、量子コンピュータは誤り訂正ができず、研究する意味すら無いとすら考えられていました。ところが1995年、Peter ShorとAndrew Steaneがそれぞれ独立に、実行可能な量子誤り訂正プロトコルを発見し、これが道を拓きました。

しかし残念ながら、量子誤り訂正は古典的手法と比較して極めて複雑かつ非効率的です。よって、たった1ビットの情報をエラーから守るために、物理的な量子ビットが数千個規模で必要となるケースさえあり、これが必要な量子ビット数が肥大化する主因です(エラーから守られた実効的な量子ビット数を論理量子ビット、その実現に必要な物理的な量子ビット数を物理量子ビットと読んで区別します)。また、ただでさえノイズに敏感な量子ビットに対し、計算中絶えずエラー訂正を繰り返しデータを守り続けることは前人未踏の離れ業です。

あまりにも困難なために、当初は短期的な誤り訂正の実装を諦め、誤り訂正無しの中規模量子コンピュータ、いわゆるNISQ(Noisy Intermediate-Scale Quantum device)でも何かの役に立たないか、ユースケースが模索されました[4]。しかし現在までに、普及を決定づけるような明確なキラーアプリケーションは見つかっていません[5]。

誤り訂正は遠い未来の技術と思われるなか、短期的なキラーアプリケーションは不在。業界全体に冬が訪れるかと思われたその時、ある一本の論文が大きな話題を呼びます。

業界の流れを変えた中性原子方式の躍進

2023年12月、Harvard/MIT/QuEra Computing社らのグループが、中性原子方式により最大280物理量子ビットを用いて最大48論理量子ビットの実現に成功したと報告しました[6]。この規模の論理量子ビット実現は全く前例が無く、中性原子方式は量子コンピュータの第3の有望方式として急激に注目を集め始めます。量子コンピュータの新たな時代が幕を開けた瞬間でした。

中性原子方式の大きな強みは、そのスケーラビリティにあります。レーザーを用いて原子を真空中に浮かべる方法を取るため、レーザー強度を上げれば自然と規模をスケールさせていくことが可能です。超電導回路など人工的な量子ビットと異なり、スケール時の製造誤差といった概念も気にする必要がありません。超電導方式やイオントラップ方式では大きな課題であったスケーリングの問題を一定規模まで克服できると期待されます。

さらに光ピンセットにより原子配置を自在に変えられることから、大きな難関である量子誤り訂正についても、q-LDPC符号など従来は適用できなかった効率の高い方法を適用できる可能性が指摘されています[7]。

実は従来、中性原子方式は量子コンピュータの実現方式としては大きな注目を集めていませんでした。各々の原子を個別に精度良く制御することが困難だと思われたためです。中性原子方式の突然の躍進の背景では、動的光ピンセットを始めとする原子配列技術の進展や、操作プロトコル・精度改善による計算エラー率の低下など、関連する様々な技術進展も重要な役割を果たしました。

上記が組み合わさった結果、中性原子方式は量子コンピュータ実現において理想的な性質を兼ね備えた方式へと変貌を遂げ、今後の量子コンピュータ開発を大きくリードする可能性を持っています。既に世界的にはQuEra Computing社やAtom Computing社を始めとし、開発競争が急激に加速しています。

ではもう既に勝負がついてしまったのでしょうか。いや、全くそんなことは無い、というのが我々の仮説です。むしろ中性原子方式は近年急激に発展したために、量子コンピュータとしての歴史はまだまだ浅く、勝負は始まったばかりです。

これから始まる開発競争に、日本の総力を挙げて挑む会社。それがYaqumoです。

日本の総力を挙げて立ち上げたYaqumoの強み

Yaqumoのコアとなる強みは、長年、京大高橋研究室で培ってきたYb(イッテルビウム)原子に関する知見、及び分子研大森研究室が保有する中性原子型量子コンピュータシステムの知見にあります。

中性原子方式は、用いる元素によってその性能が大きく左右されます。現在最も広く用いられているのはRb(ルビジウム)と呼ばれる元素です。最外殻に電子を一つだけ持ち、実験的な取り扱いがシンプルであるため広く用いられる一方、操作の自由度には制約があります。

一方で、最外殻に電子を二つ持つYb原子は、量子ビットがRb原子との比較で極めて安定していること、多様な量子状態を利用でき操作の自由度が高いことなどが特徴ですが、その分制御が複雑化し扱える研究組織は限られます。

そのような環境下で、高橋研究室は世界に先駆けてYb原子を扱ってきた長年の知見を持っています。加えて大森研究室の持つ実機全体の構築・稼働に関する知見を組み合わせることで、世界的にも革新的な量子コンピュータの開発が可能になります。

Yaqumoは日本で培われてきた世界をリードする原子制御技術を活かすことで、中性原子方式量子コンピュータ実用化の前に残った難題に対し、世界で唯一の解を用意できる可能性があります。日本がサイエンスの強みで戦える、まさに究極のフロンティアです。

ドリームチーム誕生の背景

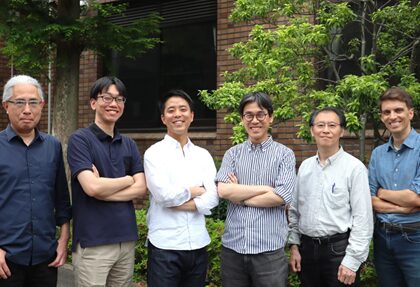

Yaqumoは京都大学 高橋研究室と分子科学研究所 大森研究室という、日本における中性原子方式量子コンピュータ研究の二大巨頭が手を組むドリームチームで創業しました。

実はこの同盟は当初から計画されたものでは無く、今回の形での創業に至るには様々な紆余曲折がありました。ただし弊社がYaqumo創業前の2024年頃からCEOの中小司さんと議論する過程で、常にブレない一つの軸がありました。それは「日本に量子コンピュータ産業を築くこと」、そのために「世界の競合と戦える体制で創業すること」でした。

中性原子方式の量子コンピュータは日に日に競争が激化している厳しい領域です。一方で今このタイミングが、日本が量子コンピュータ業界でリーダーになるおそらく最後のチャンスであると考えています。QuEra Computing社やAtom Computing社をはじめとする海外の有力競合がひしめく中で、少しでも真剣に成功を目指すのであれば、日本は一致団結しなければならない。その確信を頼りに、CEO の中小司さんと駆け回るうち、描いた夢が徐々に現実のものとなっていきました。

今のYaqumoは、CEO 中小司さんを中心として、高橋グループから中村さん、大森グループから富田さんという国内屈指の研究者がCTO・CSOとして参画し、さらに各グループの先生方がエグゼクティブ・アドバイザーとして強力にバックアップする、まさに日本の総力を結集した体制です。2025年7月末にはNEDOからの大型補助金を獲得し、国を挙げて応援されるスタートアップになりました。

創業前のとある場で、「中小司さんは日本の量子業界を一つにしてくれると思っている」と口にしたことをよく覚えていますが、その気持ちは今でも全く変わっていません。

日本の量子産業の発展に向けて

冒頭に述べた通り、量子コンピュータは今の半導体産業のように、将来大きく発展すると確信しています。この領域でリードすることは、日本の未来の経済成長にダイレクトに影響するはずです。

国がある産業で世界をリードするとはどういうことでしょうか。私たちは、付加価値の直接の源泉となる製品/サービスを作れなければ、豊かな国内産業の発展は望めないと考えています。トヨタを始めとする国内OEMの成功抜きに日本は自動車産業全体はここまで発展したでしょうか。東芝やNECなどのDRAM事業の成功抜きに、日本が誇る半導体素材産業の発展はあり得たでしょうか。

量子コンピュータ産業において、それは量子コンピュータ実機を作ることに他なりません。それがあってこそ初めて、国内に強靭なサプライチェーンを育成し、豊かなユーザー産業を育成することができるはずです。

量子コンピュータは単なるマネーゲームではなく、サイエンスのレバレッジが存分に効く数少ない領域でもあります。日本には優れた研究者の方々が本当にたくさん存在します。力を結集すれば勝てるはずです。そして、Yaqumoはその中心地となっていくことでしょう。これが、Beyond Next VenturesがYaqumoに投資した理由です。

いつの日か日本が量子産業のトップランナーとなり、世界中のタレントが集まる場となり、「私たちはあんなちっぽけなところから始まったのだ」と過去を懐かしむようになるその日まで、Yaqumoのこれから始まる偉大な旅路に、Beyond Next Venturesは全力で伴走していきます。

株式会社Yaqumo Webサイト:https://yaqumo.com/