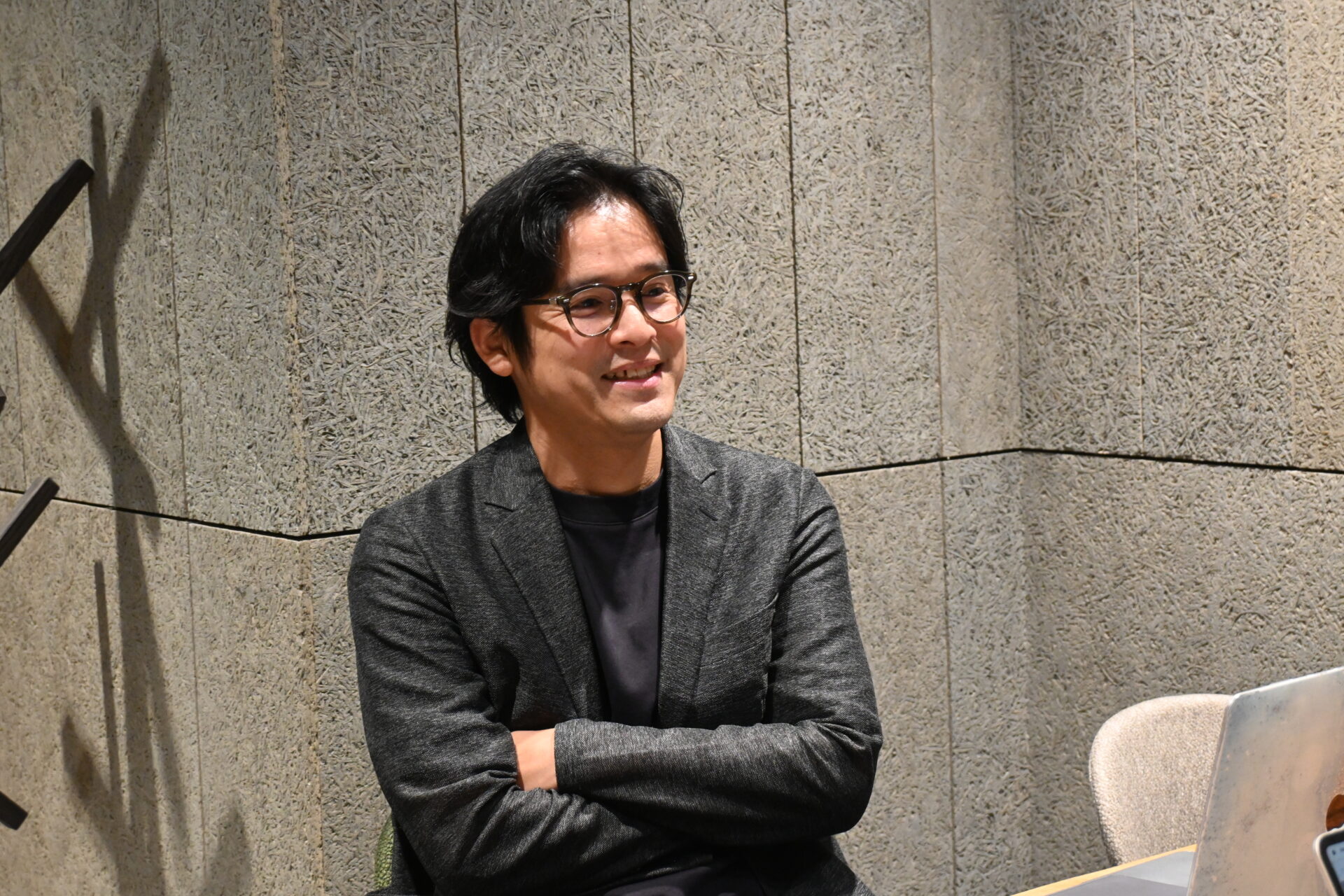

常に時代の10年、20年先を見据え、「未来から来ました」と語る株式会社ウィズグループ ファウンダーCEOの奥田 浩美氏。今回はそんな奥田氏をお迎えし、インドとディープテックスタートアップの未来をテーマに、当社CEOの伊藤が深掘りしました。

インド市場の真の魅力、そして日本企業がグローバルで成功するためのヒントが満載の対談をお届けします。

【Podcastでも配信中です!】

プロフィール

株式会社ウィズグループ Founder & CEO

奥田 浩美 氏

カンファレンスプロデュースと並行してスタートアップ支援のプロジェクトに携わる。厚労省 医療系ベンチャー振興推進会議 委員、経産省 J-Startup 推薦委員、環境省 環境スタートアップ大賞 審査委員長等、政府系委員も多数。

Beyond Next Ventures株式会社 代表取締役社長

伊藤 毅

2003年4月にジャフコ(現ジャフコ グループ)に入社。Spiberやサイバーダインをはじめとする多数の大学発技術シーズの事業化支援・投資活動をリード。2014年8月、研究成果の商業化によりアカデミアに資金が循環する社会の実現のため、Beyond Next Venturesを創業。創業初期からの資金提供に加え、成長を底上げするエコシステムの構築に従事。出資先の複数の社外取締役および名古屋大学客員准教授・広島大学客員教授を兼務。内閣府・各省庁のスタートアップ関連委員メンバーや審査員等を歴任。東京工業大学大学院 理工学研究科化学工学専攻修了

「未来から来た」奥田 浩美氏の原点

伊藤:本日はお越しいただきありがとうございます。インドをテーマに話をするなら、奥田さんしかいないと思い、お声がけ致しました!本日はよろしくお願いします。

まず、奥田さんとインドの接点からお伺いしたく、簡単な自己紹介をお願いします。

奥田氏:私は自己紹介で必ず「未来から来ました」と言っているんですが、常に社会の10年、20年先に目をつけ、まだ誰も気づいていないことに飛び回っている人間だと思っています。そんな私を語る上で、インドは欠かすことができません。

私は1987年から2年間、インドのムンバイ大学(当時はボンベイ大学)で社会福祉学を専攻し、マザー・テレサの研究をしていました。インドの大学院に進学したきっかけは、当時ボンベイ日本人学校の校長をしていた父を訪ねたことでした。

滞在わずか3日で「私、ここに住む」と両親に宣言。就職も決まっていたタイミングだったので大喧嘩になりました。(笑)

伊藤:3日目で宣言とはすごいですね!直感的に「ここだ」と感じる何かがあったのでしょうか。

奥田氏:まさに「銅鑼が鳴った」という表現がぴったりで、誰かから「出航しなさい」と言われた気がしました。インドに訪れたことですごく狭い社会から、社会の端っこはどこなのか境目が自分の目では見えない、そんな世界に飛び込んだという感覚だったんです。

私は鹿児島県の出身で、22歳まで非常に狭い社会で生きてきました。女性として生まれたこと、生まれ育った土地や時代背景もあり、私は鹿児島から出ることはできないという教育を受けてきたんです。

一方で、当時からリーダーシップを発揮していた私は、男女の均等な雇用機会や待遇の確保が騒がれていた機会均等法の1期生でもありました。そこで父から教員であれば女性でもトップを目指せると言われ大学に進学し、卒業を間近に控えていたタイミングでした。

そんなタイミングでインドを訪れ、教育とは程遠い光景を目の当たりにし衝撃を受けました。これまで抑圧されていた気持ちが溢れかえったのか、「こんな世界を見ぬふりをして生きていくことはできない」と、今、思うとすごくかっこいいことを考えていたのですが、両親にインドに住みたいとひたすら説得を続けました。

伊藤:しかし、奥田さんがインドにいらっしゃった当時は、今とは比べ物にならないほど過酷な環境だったのではないでしょうか。

私自身、2018年に初めてインドに行ったのですが、すごいエネルギーを感じましたし、ここに早く来ないとダメだなと私もすぐに思った一方で、インフラも恐らく未整備だった当時を想像すると大変だったのではと思います。

奥田氏:想像を絶する辛さでした。1年目で大学院を辞めようかと思ったのですが、父と喧嘩して飛び出した手前、意地でも続けるしかなくて。しかし高熱を出したり髪が抜けたりと、徐々に身体が悲鳴を上げるようになりました。

状況を察した両親に休学を勧められ、「休んでもいいんだ」と思えたことで、気持ちが楽になり、そこから第2のインド生活がスタートできたと感じています。良くも悪くも辛い経験をしたからこそ、自分が大切にしたいことに改めて気付けたんです。

きっとこの感覚は、起業家の方にも通じるものがあると思います。

伊藤:まさに、奥田さんの原体験はそのインドでの数年間に詰まっているように感じたエピソードでした。

奥田氏:本当に全部が詰まっています。実は大学を卒業後の帰りの飛行機では、「自分は何もできなかった」という無力感で泣きながら帰国しました。卒業証書はもらえたけれども、私が行った後のインドが1ミリも自分によって変わってないと思ったんです。

でも、当時のクラスメートが「ひろみは、ここにいるだけで意味がある」と言ってくれたことは自己肯定感を高めることに繋がりました。彼らからすると、クラスに日本人の私がいることで新しい視点が生まれることがとても重要だと話してくれ、何かを成し遂げなくてもそこに居るだけで、自分という存在に価値があるのだと思えたのです。

伊藤:たしかに私もインドに行くまでは1つの国だと思っていましたが、インドは多様な文化や言語が共存する、実はダイバーシティを自然と受け入れている国ですよね。そのようなバックグラウンドもあり、異なる考え方も柔軟に受け入れようとしてくれたのかもしれないですね。

“ジュガール”が育む、起業家精神と成長サイクル

伊藤:奥田さんは今も度々、インドに訪問されていますが、インドに惹かれているポイントはありますか。

ちなみに私は、インドは若者が多く、エネルギーに満ちている点に惹かれました。あとは“ジュガール”という精神性も非常に起業家らしいと感じています。

できるかできないか考える前に「イエス」からスタートし、今あるもので何とかしようとやれると思って取り組む。この精神性は非常に起業家っぽくて、私はこれに強く惹かれたのですが奥田さんはいかがですか。

奥田氏:実は「ジュガール」という言葉が注目されたのはここ10年ほどで、私がインドに住んでいたころにはあまり使われていない言葉でした。しかしその精神は当時からインドの多くの方に根付いていたと感じます。

誰かに「これできる?」と聞くと、「イエス」か「ノープロブレム」と返ってくる。(笑)ただしこの「ノープロブレム」は、あくまでその人にとって問題がないだけで、こちらには問題だらけ、ということもあります。

つまり、問題がよく分かっていない状況でも「ノープロブレム」と言い、これから問題解決の方法を探していく。これはインドの文化背景が強く影響しており、インフラが未整備のため電気がいつ止まるか分からないような環境で育まれた、「今やれるなら、やれる」という精神からきていると思っています。

しかし最近、このような精神が日本各地にもあることに気付きました。浜松市はインドに進出しているスズキ社がある場所なのですが、その浜松市には「やらまいか精神(わからなくても、とりあえずやってみよう)」があったり、私の故郷・鹿児島には「なこよかひっとべ(泣いている暇があったら飛んでいけ)」という言葉があります。

伊藤:私も浜松市のスタートアップコミュニティで「やらまいか精神」の話を伺い、スズキ社がかなり早くからインドに展開している点など、インドと浜松市の精神性が似ていると感じていました。

このような起業家的な精神と、若者が多くリスクを取って挑戦する環境がインドをスタートアップ大国にしている要因だと感じます。私たちも海外展開を考え始めた当時、様々な国を見た結果、「ここから人口が世界最大となり、市場も成熟していく」という点でインド一択だと考え、2019年に進出を決めました。

今やユニコーン社数は日本の10倍以上、昨年のIPO社数は世界一の国となりましたが、奥田さんは、今のインドのスタートアップシーンをどう見ていらっしゃいますか。

奥田氏:御社が進出された2019年は、インド政府の「スタートアップインディア」政策の成果が出始めた、非常に良いタイミングだったと思います。

加えて、1990年頃からシリコンバレーで成功してきたインド人の歴史も、今のスタートアップに与えている影響が大きいです。先人達の成功例を身近に見た第2世代が育ってきており、「あえてシリコンバレーで挑戦をしなくても、市場はインドにある」ことに気づき始めたのがこの10年の出来事だと感じています。

インドでは「生きている間に挑戦しなきゃ」という若い人の活気が満ち溢れており、先日、グルガオンのWeWorkに行ってみたところ、日本とは全く異なる雰囲気を体感してきました。

昔なら10年かかった成功が、AIの進化で今や半年で掴める。そのため失敗のサイクルも短くなり、いくらでも次に挑戦できる環境がインドにはあります。

伊藤:次に挑戦しやすい点についてもおっしゃる通りで、シリアルアントレプレナー(連続起業家)がたくさんいる点も、日本との大きな違いですね。

インドの方は極めて合理的な考え方をされる方が多いので、自分が立ち上げた会社をずっと長くやっていくというよりは、うまくいかないと思ったら合理的に売却しようと決断し次のチャレンジに向かいます。何回もチャレンジしていいんだ思える環境は、日本との大きな違いなのかなと思います。

奥田氏:多少の失敗は失敗とすら捉えていないのも理由かもしれません。例えば、インドで急成長しているクイックコマースも、10分で届けるはずが13分になったとしても誰も気にしませんが、日本で展開することを考えると「できない理由」が多すぎて難しいビジネスだと思います。

伊藤さんはクイックコマースを実際に日々の生活で利用されていると思うのですがいかがでしょうか。

伊藤:実際に利用している身としては、夜遅くに生鮮食品を注文すれば、翌朝にはきちんと届きますし、注文する時間帯によっては20分後に届くこともあり非常に便利です。

しかしこのビジネスが成り立つ理由はインドには、月収1〜2万円ほどで働くデリバリーを担う人材が無数にいるからこそです。

奥田氏:そうなんです。私は社会福祉がバックグラウンドにあるため、産業が伸びる国は基本的に格差があることが条件になると考えています。ではアメリカはなぜ成長を続けられているのか、それは移民によって常に格差がある社会が維持されているからといった理由があります。

格差があるからこそ人権を得るためにスタートアップがサービスを伸ばし、お金を得ていく活動をします。よって格差は大きなエネルギーになるのですが一方で、富が一部に偏っていくという課題もあると思っています。

だからこそ、スタートアップが次の時代を考え、美しい循環を生み出すことを学んでいる国は強いと感じます。それがインドでは、経営者やシリアルアントレプレナーが次の世代に「施し」をする文化が根付いており、次世代へどんどん繋がっているのです。

そして実は私も2025年7月にインドでファンドを設立し、そこで得た利益をインドに還元する活動を始めています。

私の今の地位や得たお金もある意味、半分ぐらいはインドから得たものだと思っており、だからこそ得られたお金に関しては一部をインドに循環したい、そのような想いを持っています。この私の考え方がインドの人々にすごく響いており、支援者も増えていっています。

伊藤:素晴らしいですね。インドだと一定水準以上の売上、利益を出した会社は、その利益の2%をCSRに使わないといけないルールがある点も施しの文化によるものですよね。

私たちも日本国内では、アカデミア発のスタートアップに投資するベンチャーキャピタルとして活動していますが、一方でここで得られた利益を次の研究者を育て増やすために活用すべきではないかと思い、私たちもつい先日、一般財団法人を設立しました。

この一般社団法人での活動を通じて、アカデミアの研究者や将来の研究者を支援していく活動をしたいと考えており、奥田さんの考えにはとても共感しています。

日本とインドが描くグローバル展開を見据えた方程式

伊藤:少し話を変えて、日本のスタートアップにとって、インドにはどのような可能性があるとお考えでしょうか。私はインドの優秀な人材と繋がることで、結果的にアメリカ市場も開拓しているような感覚があります。

実際にインドのスタートアップがエンジェル投資家から資金調達しようとすると、アメリカで成功したシリコンバレーのインド人から調達する、ということが普通に起きています。

このように米国との繋がりも築きやすいため、日本の企業がもっとインドの企業や人と繋がり、ビジネスの可能性を広げていって欲しいと常々思っています。

奥田氏:恐らくインド進出をゴールとすると、苦労が多そうに感じる方が多いと想像しています。よく国際会議でインド人を黙らせることと、日本人を喋らせるのが一番難しいと言われるほど、文化も表現方法も両極端な場所にいることが背景にあるでしょう。

しかし“インド進出”ではなく“グローバル戦略”と捉えると、考え方が変わる気もします。日本とインド、2ヵ国間の大きな違いを乗り越えていくことができれば、アメリカなんてなんともないくらいの気持ちになり、グローバル展開へのハードルも下がると感じています。世界中でインド人CEOが増えている理由にも繋がる考え方だとも思っています。

あと日本企業にインドをおすすめする理由は何より、インド人は日本人が大好きだからです!これはビジネスを進める上で非常に大きな要素だと思います。

すでにその点に気付いている楽天やトヨタ、スズキといった日本を代表する企業はインドに進出し、現地のインド人の方を単なる作業員ではなく、トップレベルのビジネスパーソンに育てる動きをしています。しかし十年以上前からそのような動きがあるにも関わらず、企業側があまりアピールしていないこともあり、日本側で知っている人が少ないのが現状です。

伊藤:最近のJETRO*のレポートでも、少し前は7割が赤字だったのに対し、インドに進出している日系企業の8割が黒字化しているというデータがあります。あまり知られていませんが、有望な市場になってきていますね。

*JETRO:日系企業の8割が黒字も、当面は国内に注力

奥田氏:やはりインドの人材の底上げが非常に進んでいることを意味していると思います。インドの優秀な人材が日本企業にジョインしてくれることで、日本企業の成長可能性を広げられるはずです。

伊藤:実は過去に、私たちがインドで投資をはじめると話した際に、少し上の世代の方から「伊藤さん、インドはやめといた方がいい、騙されるから」と言われたことがありました。なんでなんだろうと思っていたのですが、実際にインドとビジネスをはじめてみると、単なる文化の違いからそのような誤解が起きていることに気付きました。

まずインドでは「イエス」と回答したにも関わらず、途中でやめることは普通に起きます。恐らくこのような行動が日本人の感覚だと嘘をつかれたと思ってしまうので、“ジュガール精神”などインドの文化を理解することが大事です。

文化を理解し、インドの方の得意不得意を理解することで任せるべき業務も分かってくるでしょう。例えば海外展開など、ゼロから新たなチャレンジが必要な場面で、インドの方は日本の方よりも活躍するのではと感じます。

当社にはインド工科大学(Indian Institutes of Technology)出身のメンバーが在籍し、まさに今も活躍してくれています。非常にスマートで、能力も素晴らしく、当然英語も話せます。このようなメンバーを日本の大企業に限らず、スタートアップもメンバーとして受け入れていくことで、私たちの成長の可能性を広げることができると思います。

インドの方と仕事をすることで、様々な事業機会を得る可能性が増える、そのような理由から日本のスタートアップ経営者に、インドの方を採用した方がいいと、話すこともあります。あとはインドでビジネスをする上では、自社にインド人のメンバーがいないと、交渉等で日本人にとっては辛い場面も多いことも、インドの方を採用をおすすめする理由です。

奥田氏:おっしゃる通りで、私が手がけるインド事業も、交渉などは全てインド人が行っています。そこに私という存在がいることが価値なのだと思って、役割分担をしています。

あともう一つ、本当にスマートなトップクラスのインド人にアクセスできていないことも、インド進出へのハードルに繋がっていると思います。とある資料で、インドで英語を話せる方は全体の2割程度しかいないというデータがあり、さらにその中で流暢に英語を話せる方は数パーセントしかいないんです。

もちろん観光でオールドデリーのような場所を訪れると当然、文化的な衝撃を受けると思います。工場見学なども同様かもしれません。しかしトップクラスのインド人の方とボードメンバーとして1〜2年ほどを過ごせば、彼らのスマートさに気付けるはずです。実際に仕事をすると私よりもスマートなメンバーばかりで、なんなら私が一番押しが強いかもしれません。(笑)

伊藤:本当にそうですね。一緒に働くと非常にスマートで、合理的な考え方をする人が多いと感じます。これは一緒に仕事をしないと気付けないことですよね。

奥田氏:インドの方と触れ合わないことには、そもそも多様な方がいることにも気づくことができないと思います。私は「カオス」という言葉がインドをよく表していると考えているのですが、「混沌として無秩序な状況」と思っているのではなく、「小さいグループの中で厳しいルールがある、そんなグループがたくさんある」と理解しています。

よって一人、あるいはグループを理解することによって、驚くような価値観や素晴らしい発見があり、それが自分自身の視野、ひいてはビジネスの幅を広げることに繋がると思っています。

日本×インド、相互の力で切り開く「ものづくり」連携

伊藤:話を変えて日本の製造業やディープテックスタートアップに関するテーマでお話できればと思います。当社は国内のアカデミア発スタートアップに投資をしているので、特に製造業やものづくりといわれるスタートアップ企業へ投資をするケースが多いです。

そして現在、インドでは「MAKE IN INDIA政策*」の下、製造業の基盤強化が進められています。ソフトウェアエンジニアの活躍で外貨を稼ぐ一方で、インドは更なる成長のために、「世界の工場」となることを目指し、ものづくりの力や製造業の技術への需要が急速に高まっている状況です。

この流れは日本の製造業企業やディープテックスタートアップにとって大きなチャンスだと考えていますが、愛知県での産業支援を通じて、奥田さんはこの状況をどう感じていますか。

*MAKE IN INDIA政策:https://www.makeinindia.com/

奥田氏:“未来から来た”私がお話ししたいことは、日本の生き残る道は、過去の「工場に人が多くいた」という財産ではなく、「工場を作る力」「生産ラインを作る力」「効率化を実現する力」にあるという点です。

愛知での活動を通じて実感するのは、かつてスタートアップがモックアップを造るために、わざわざ深圳などに行っていましたが、実は愛知県にプランを持ち込めば、あっという間に生産ラインが構築できてしまう、というケースが多いことです。日本にはこの力がまだ健在であり、その力を活かせるのは、東京のような都市部ではなく、インドやこれから成長が期待できる国だと考えています。

また私はスタートアップをゼロからイチで生み出すのではなく、今後はディープテックの知見を持つ人材と、大量生産能力を持つ企業が連携することで、日本の良さを最大限に引き出せると考えています。このような連携ができる地域は限られており、愛知や京都のような地域により注目すべきでしょう。

伊藤:その通りですね。インド人メンバーも同様のことをよく話していました。

日本は高いクオリティの製品を大量生産する能力に優れているが、インドはその点がまだ得意でないと。一方でアイデア創出に関してはインド人は非常に長けており、彼らは「ノー」から入らない分、多様な可能性を追求し、斬新なアイデアを生み出すのが得意だと。

こうした日本の「形にする技術」とインドの「アイデア創出能力」が組み合わされば、大きなシナジーを生み出せるのではないかと私も思います。

奥田氏:日本のものづくりの強さ、そしてサプライチェーンの強さも、この連携において非常に重要なポイントです。どの部品がどこで作られ、どのように組み合わさって繋がっているかという、この精緻なチェーンは日本の特定地域で非常に強いです。

例えばiPhoneやボーイングの航空機においても、日本の部品がかなりの割合を占めていると言われます。これまで「日本は部品しか作れない」と悲観的に捉えられがちでしたが、この非常に強い部品製造の基盤にイノベーションを起こし、グローバルと組み合わせていく可能性は非常に大きいと感じています。

特にマテリアル領域は、日本がこれからさらに強みを打ち出していくべき分野です。実は私もマテリアル系の財団の理事を務めており、この分野には非常に注目しています。

伊藤:確かに、日本は材料開発に向いているとよく言われますね。

例えば東レ社が炭素繊維を市場化するまでに45年もの歳月を費やしたように、日本人の粘り強い姿勢がこうした材料開発に適しているのかもしれません。まさに日本の優れた技術をインドに展開する上で、マテリアルも重要な分野の一つですね。

本日は、貴重なお話をたくさん伺い、とても楽しかったです。ぜひ最後に一言お願します。

奥田氏:まさに自分の心が動いた瞬間に「やってみよう、行ってみよう」というものです。今日の話を聞いてインドに何か行ってみようと思った方は、「いつか」ではなく「今すぐ」行ってみませんか。

伊藤:奥田さんご自身が経験されてきたこと、そしてインドの文化も詰まったメッセージをありがとうございました。