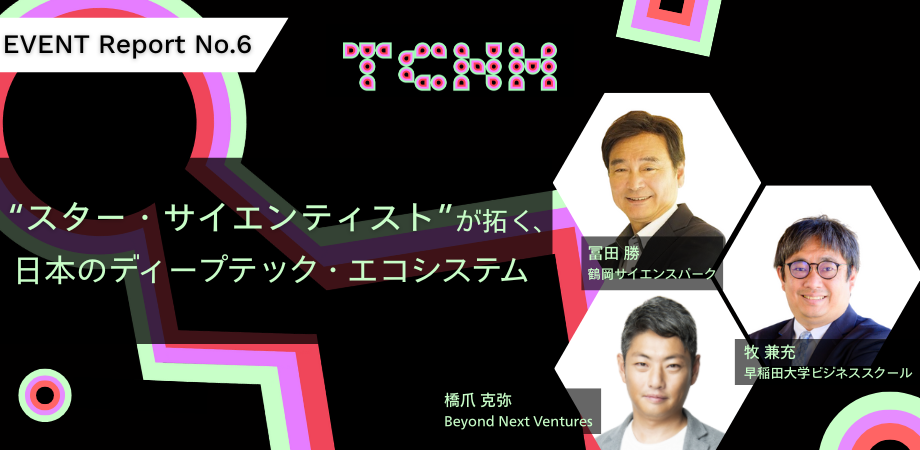

Beyond Next Venturesが共催として参画した、日本初のディープテックに特化した国際カンファレンスである「TECHNIUM Global Conference」。日本のディープテックを牽引するトッププレイヤーが集結し、多数のセッションが行われました。

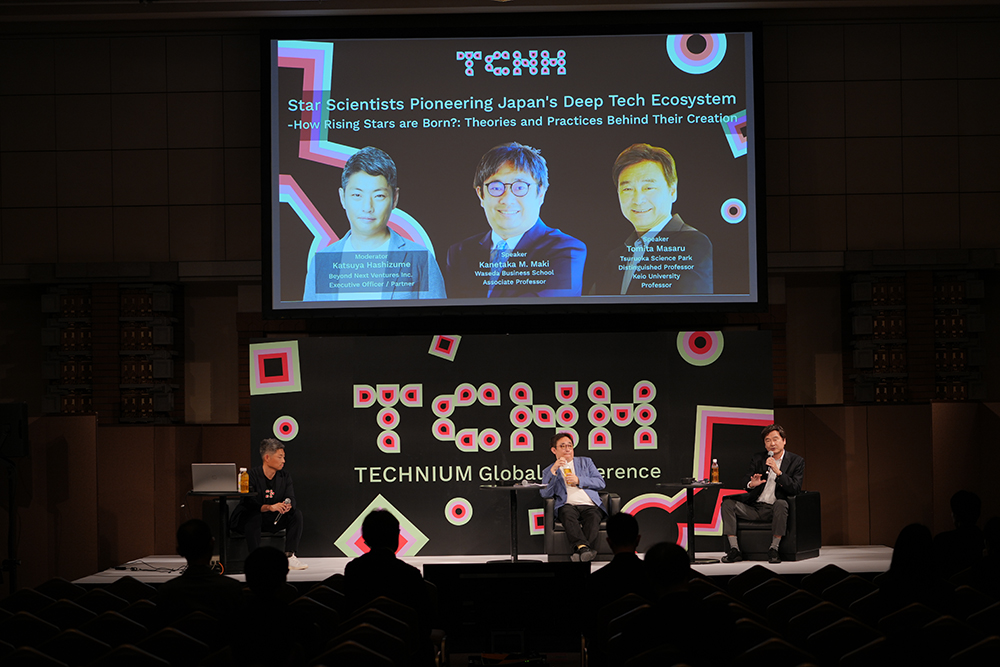

その中から本レポートでは、注目を集めたセッション「スター・サイエンティストが拓く日本のディープテック・エコシステム ―ライジング・スターはいかに生まれるか?理論と実践―」をご紹介します。

Session Title:

スター・サイエンティストが拓く日本のディープテック・エコシステム ―ライジング・スターはいかに生まれるか?理論と実践―

モデレーター

橋爪克弥(Beyond Next Ventures 取締役パートナー)

登壇者

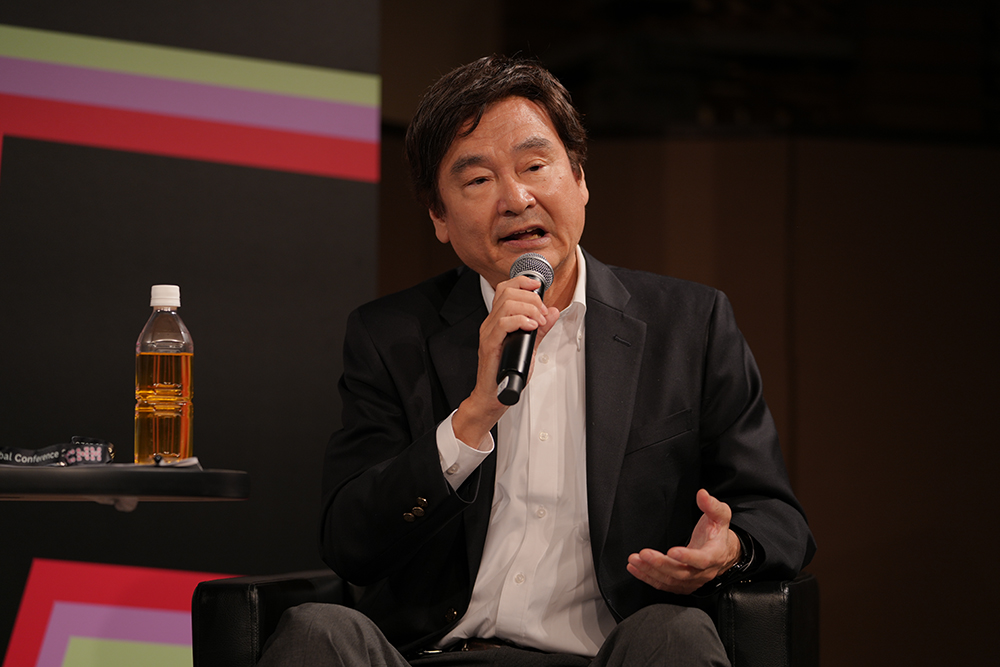

- 冨田 勝(一般社団法人鶴岡サイエンスパーク代表理事、慶應義塾大学 名誉教授)

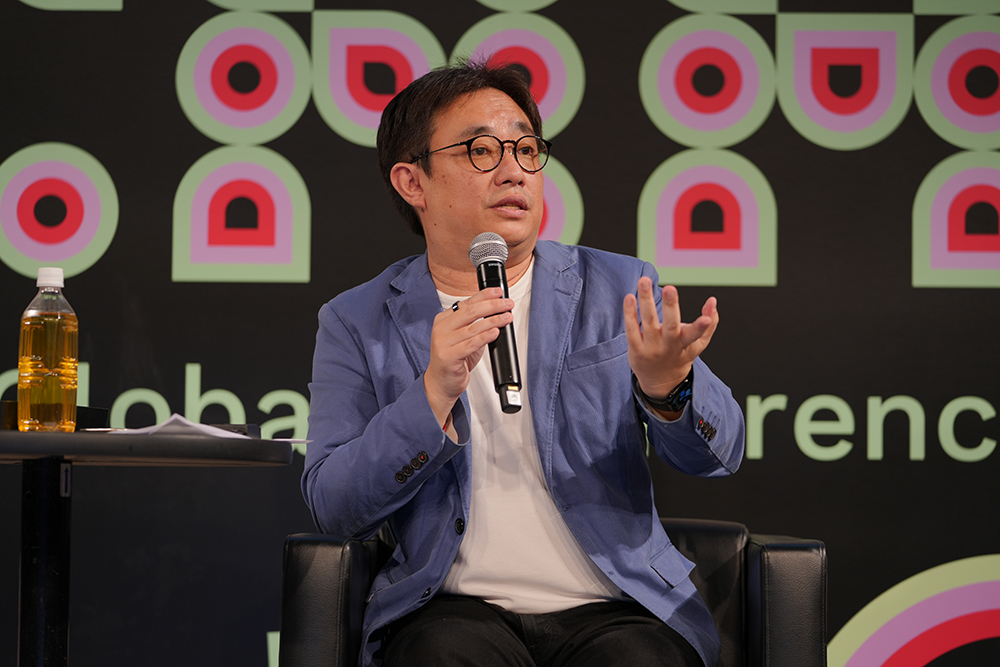

- 牧 兼充(早稲田大学ビジネススクール 准教授)

スターサイエンティストとは?──その定義と役割

セッションの冒頭、早稲田大学ビジネススクールの牧兼充氏が「スター・サイエンティスト」という概念を紹介した。スターサイエンティストとは、論文数や論文の引用数などで、一般の研究者を大きく上回る成果を挙げた研究者を指す。こうした研究者は、スタートアップの立ち上げにも積極的であることが多いという。実際、1980年代のアメリカでバイオテクノロジー分野のIPO事例を調査したところ、その背後にはスターサイエンティストの存在があったことが明らかになっている。

牧氏の研究チームが2020年に日本版のスター・サイエンティストのリストを作成したところ、196名のうち10%がスタートアップに関与。「スター・サイエンティストが関わるスタートアップは、IPOなどのイグジットに繋がりやすい傾向にある。研究とビジネスの好循環は、日米共通で起きている現象だ」(牧氏)。

日本のスター・サイエンティストは東大が数多く輩出しているものの、理化学研究所などの国立研究機関や地方大学もスター・サイエンティストを分布していることが、牧氏の研究で明らかになった。牧氏は「成功の科学」という概念にも言及し、スター・サイエンティストが生まれるにはネットワークや研究テーマ、さらには運といった社会的要因が関わってくることも示唆した。

そうした社会的要因が地方にも新たなイノベーションの芽をもたらしている好例が、山形県の「鶴岡サイエンスパーク」だ。ここからもスター・サイエンティストが存在しており、研究者たちはどのように関わり合い、イノベーションを生み出しているのか。モデレーターの橋爪が、その現場をよく知る代表理事・冨田勝氏に問いかけた。

鶴岡から生まれたイノベーションの現場──冨田勝氏の実践論

日本を代表するスター・サイエンティストの1人であり、鶴岡サイエンスパークの代表理事を務める冨田氏は、自らの豊富な経験に引き寄せながら「スター・サイエンティストの実像とその環境形成」について語った。

冨田氏は「前例にないことに取り組むことが社会を前進させるイノベーションにつながる」のだと述べた。そうしたチャレンジを楽しみながら、常識にとらわれずに取り組む姿勢が大切だという。ブレイクスルーを社会に届けるには、研究者自身が事業を立ち上げて収益を得ることが必要だが、「あくまで目的は金銭ではない。鶴岡の学生・卒業生は皆、自分の好奇心・興味関心に忠実だ」と説明した。

こうしたマインドセットの醸成には、形式的な会議の枠外で、「なぜこの研究をするのか」「社会にどんなインパクトを与えるのか」など、本質的な議論をする場が重要だと冨田氏はいう。

鶴岡の将来について記者に質問されると、冨田氏は決まって「わかりません」と答える。「ブレイクスルーを生む旅路とは、最初は8割の人に信じてもらえないアイデアが、10年後には成功するというものだからだ」(冨田氏)。

また多くの地方自治体などが鶴岡サイエンスパークの成功事例から学ぼうと同地を訪れるものの、冨田氏は「日本人はすぐに答えやノウハウを求めがちだが、それが本質ではない。鶴岡には『普通をよしとしない』というマインドセットや文化があることが大切なのです」と語った。

スター・サイエンティストに必要なもの

セッションの終盤で、牧氏と冨田氏はそれぞれに、スター・サイエンティストにとって大切なことを語った。

牧氏は「スター・サイエンティストの定義をひとつに固定することは避けるべき。価値観が多様化する世界では、人がスターになる道もさまざまだ」という点を強調した。

また、限られた少数だけに利益が偏るエコシステムをつくらないためにも、複数の定義や評価基準が不可欠であり、それによって多様で競争力のある人材プールの成長を促せると述べた。

一方、冨田氏はこう語った。

「もしノーベル賞受賞者をスター・サイエンティストと呼ぶなら、実はトップクラスの成績優秀者とは限らず、勉強が嫌いだった人も多いです。」

興味深いことに、日本の自然科学系ノーベル賞受賞者の中には、大学受験に失敗して浪人を経験したり、大学で留年した人も少なくないと指摘した。

テストで完璧な回答をすることを評価するような日本の教育システムはイノベーションを抑圧するとして警鐘を鳴らした。

研究者、大学、企業、行政など多様な立場の人々が集ったこのセッションでは、「イノベーションとは何か」「どうすれば生まれるのか」という問いへの、理論と実践の両側からの熱い答えが提示された。

2025年5月7・8日に開催したTECHNIUM Global Conferenceには、2日間で約2000名が参加しました。500件以上の最先端技術・研究シーズのShowcaseがあったほか、医療・創薬・バイオ・クライメートテック、宇宙、AIなど分野別のセッションも数多く開催。そのほかにも、研究者、スタートアップ、投資家、事業会社が集う実践的なネットワーキングの機会も提供しました。商談・マッチングブースでの面談件数は1000件にものぼり、賑わいを見せていました。

TECHNIUM Global Conference

公式Webサイト:https://tcnm-gc.com/