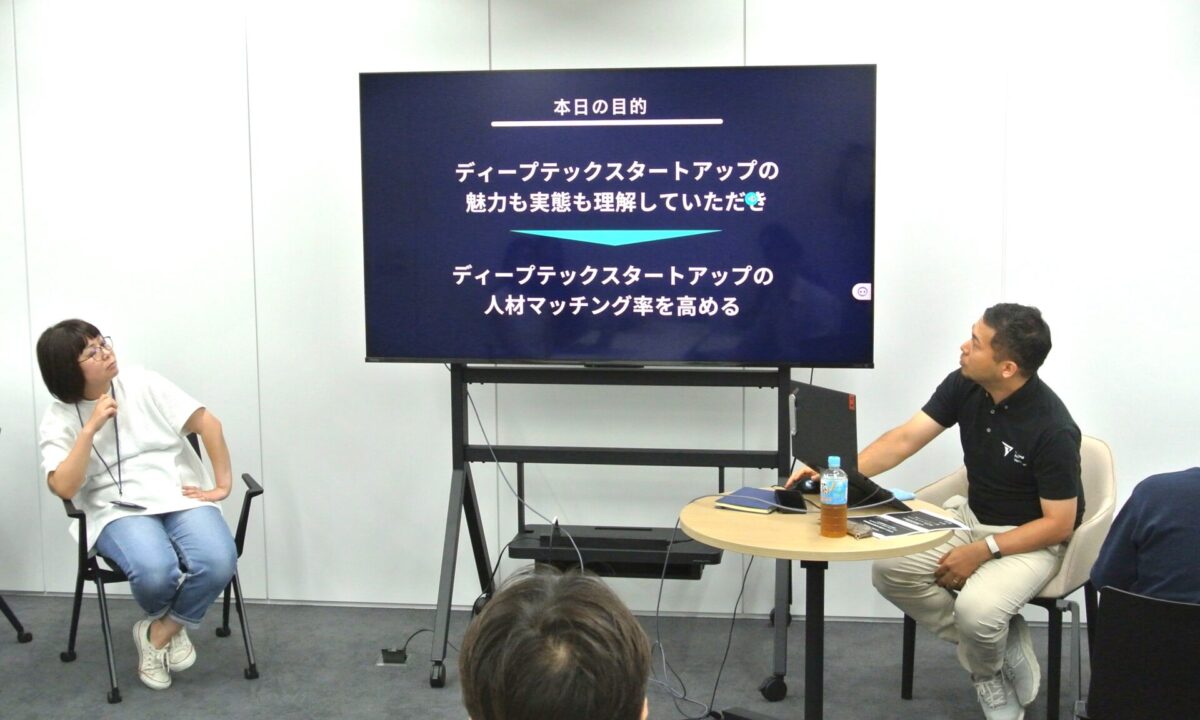

昨今、SaMD(Software as a Medical Device)・DTx・医療AIは医療機器としての承認事例が増えており、いよいよ普及のフェーズにきました。医療現場での実装が加速する中、薬事承認を経た先に“もうひとつの高い壁”と向き合うことになります。それが「保険収載」です。

しかし保険戦略は薬事以上に公開情報が少なく、実務経験者でないと分からない落とし穴が多数、存在しています。そこで今回のセミナーでは、SaMDにおける保険戦略の基本から実務に関するお話や、国内での事例について解説しました。

本セミナーはPodcastでも公開中です。セミナー本編で使用した資料もご覧いただけますのでぜひご視聴いただけますと幸いです。

プロフィール

東京慈恵会医科大学 先端医療情報技術研究部 講師

竹下 康平 氏

PMDAにて医療機器審査を4年半担当し、臨床試験からin itro試験まで幅広く評価を経験。新人教育や薬事規制講習会の講師も歴任。その後厚生労働省へ出向し、医療機器及び体外診断薬、再生医療等製品の価格決定に関する業務を担当。行政を離れてからは、医療ITベンチャーの医療機器アプリ保険収載、大手医療機器メーカーで製品開発戦略立案を経験。現職の東京慈恵会医科大学では、医療ITや医療機器に関する研究を行いつつ、ベンチャー育成や医療機器メーカーへのアドバイスを手がける。

株式会社Software Regulation 代表取締役

武田 瑛司 氏

日本初となる治療用アプリである株式会社CureAppで禁煙と高血圧の治療用アプリの薬事申請を担当した経験を持つ。CureApp退職後、プログラム医療機器の薬事申請を支援する会社を設立し、治療用アプリだけではなく、AI/MLの診断用プログラムなど、SaMD開発を行う企業において、国内外の薬事業務全般を支援。

Beyond Next Ventures株式会社 パートナー

橋爪 克弥

2010年ジャフコ(現ジャフコグループ)入社。産学連携投資グループリーダー、JST START代表事業プロモーターを歴任し、約10年間一貫して大学発ベンチャーへの出資に従事。2020年に当社に参画し、医療機器・デジタルヘルス領域のスタートアップへの出資を手掛ける。2021年8月に執行役員に就任。投資部門のリーダーを務めるとともに、出資先企業のコミュニティ運営を統括。主な投資実績はマイクロ波化学(IPO)、Biomedical Solutions(M&A)、Bolt Medical(M&A)等。サーフィンが趣味、湘南在住。慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科修了。

なぜ今、保険収載が難しいのか?──制度の複雑さと定義の壁

オンライン参加を含め、約200名が参加申込をした本セミナーの冒頭では竹下氏が、保険収載に立ちはだかる制度上のハードルについて丁寧に解説しました。SaMDやDTxといった新しい概念が医療業界に浸透しつつある今、薬事承認を得たからといって、そのまま保険適用が実現するわけではないという厳しい現実が語られました。

特に印象的だったのは、「プログラム医療機器は保険制度上どこに分類されるのか」という問題です。薬価制度とは異なり、医療機器の価格は“機能区分”というカテゴリで決まるため、既存の区分に無理やり当てはめられると、本来の製品価値が正しく評価されない可能性があるのです。

保険収載は“戦略”が必要な時代へ

CureAppで日本初のDTx薬事承認を実務面で主導した武田瑛司氏より、過去の経験を元に保険収載における「準備とタイミング」について竹下氏への質問が投げかけられました。

竹下氏からは標準的事務処理期間が4ー5ヵ月程度ではあるが、その間に役所側からの照会が来る可能性もある。よって7ヵ月程度かかるケースもあれば、もっと短くなる可能性もあると述べた上で次のように協調しました。

「日本で保険収載のビジネスを目指す場合、ある程度プランが描けているのであれば、薬事承認される前でも構わないので、医薬産業振興・医療情報企画課(産情課) に相談することも大事です。なぜなら承認されてから書類を作成し申請すると、思うようなスケジュールで進めることは難しい可能性が高いからです。」(竹下氏)

つまり、薬事と保険を切り離して捉えるのではなく、薬事戦略と並走させながら保険戦略を練る必要性があることが重要だということです。

この回答を受けて、武田氏もPMDAの専門協議などで、ある程度承認の内容が見えてきた段階で、次のアクションに踏み出すことの重要性を述べました。

「薬事承認取得後すぐに保険適用を目指す場合は、承認前であっても早めに保険に関する相談をすることは問題ないと思う。」(武田氏)

制度の“順序どおり”ではなく、“戦略的に並走させる”ことも、SaMDやDTxがスタンダードになる時代において新しい保険戦略の形になるのかもしれません。

制度がプロダクトに与える影響──“言葉”が変える保険戦略

トークセッション中盤では、不眠障害向けアプリの申請事例を題材に、「制度とプロダクトの接点をどう設計するか」という議論が交わされました。

事例に挙げたアプリでは、申請時に「認知行動療法(CBT)」という文言をあえて外し、「不眠障害の治療を支援する」という表現に変更するという戦略的な調整が行われました。

なぜこのような表現変更が必要とされたのか。登壇者の竹下氏は保険制度、とりわけ“診療報酬体系”の構造的な課題を挙げます。

「精神科の診療報酬は、ほかの診療区分とは独立した体系を持っていて、既存点数の守備範囲やその構造も非常に複雑です。認知行動療法に関連すると考えられる点数も複数存在し、事務的な処理すら難しい。その中にアプリが新たに入ろうとすると、既存の点数を踏まえたうえで“どう分類するのか“上乗せの妥当性はあるのか”という、制度側との解釈や交渉が避けられなくなるんです。 」(竹下氏)

つまり、 プロダクトの中身がいかに優れていても、「表現」次第で制度的な障壁に直面する──これはあらゆる医療系SaMD・DTxの開発者にとって重要な示唆となるでしょう。

制度的な背景だけではありません。医療界からの声や、学会からの意見も保険収載の議論に大きく影響するという現実も浮き彫りになりました。新規性のある技術が「対面治療ですら保険収載されていない分野に先んじて点数を獲得する」状況に対して、疑問視する声が上がるのは当然のこと。そうした社会的文脈も踏まえて、開発者は“制度とぶつからない文言設計”を選ぶ必要に迫られているのです。

このような制度との接点設計は、決して“制度に迎合する”ことを意味しません。むしろ制度の構造を理解し、その枠の中で最大限の成果を引き出すために、開発者が持つ戦略眼と柔軟性が試される場面だといえるでしょう。

保険制度における価格決定のリアル

議論はさらに、保険点数の「価格設計」の実態にも及びました。竹下氏は、診療報酬制度の価格は「原価計算ベース」であり、開発費・治験費用などを踏まえて合理的な算出がなされると説明します。

「ある治療アプリに対して、“このくらいの開発費と治験費用がかかりました”という情報が出れば、それが他の類似プロダクトの基準になります。なぜなら、構造が似ているならコストも近いだろうという前提で判断するからです。」(竹下氏)

つまり、 プロダクトの機能や構造が似ていれば、価格の根拠も同様に見られる。これは新規参入者にとってコスト算出のガイドラインにもなりますが、一方で、“過剰なバラつき”は制度側に受け入れられにくいことを意味します。

こうした制度の論理を理解しないままに申請を進めると、価格の交渉どころか、指摘事項が発生する可能性もあります。プロダクトの構成、開発コスト、価格設定、表現の選び方──これらをすべて統合的に考えることが、今日の保険戦略には求められているのです。

Podcastはこちら

レポートでは記載できていないポイントもPodcastで公開しています。セミナー内で使用した資料もご覧いただけますので、下記よりアクセスをお願い致します。