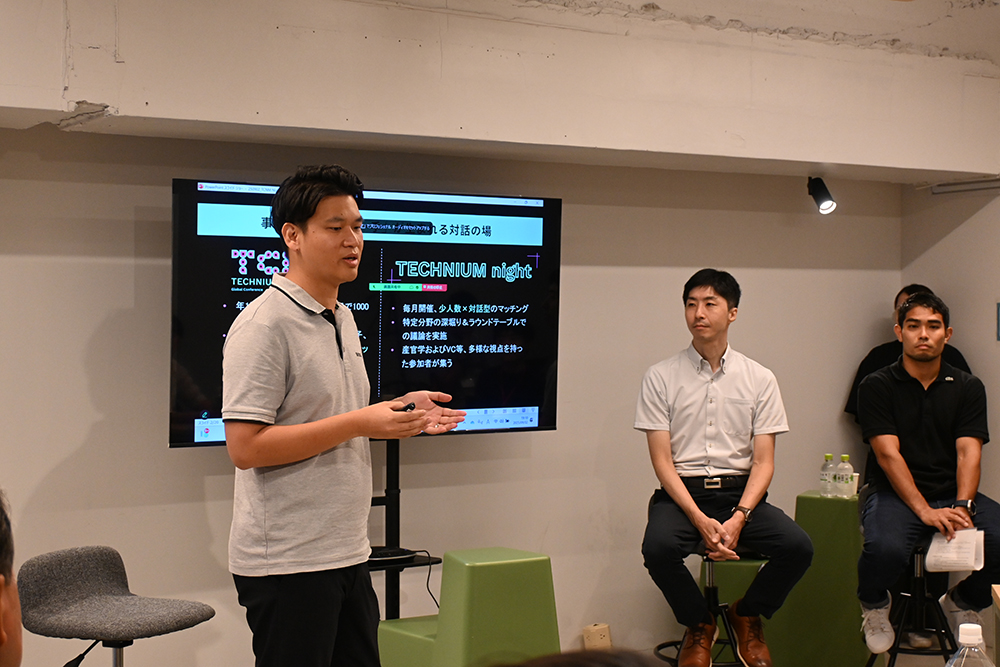

本年5月に開催した「TECHNIUM Global Conference」はディープテックに特化した国際カンファレンスとして大きな盛り上がりを見せました。その熱気を継承して立ち上げたのが「TECHNIUM Night」です。

最前線のゲストによるインプットセッションの後には、各テーブルでゲストも交えて少人数形式でのワークショップを実施。新しい技術シーズの発見や協業のきっかけ、投資先との出会い、政策形成への示唆など、立場を超えたリアルな交流が生まれる場として設計しています。参加者は少人数に限定させていただいているため、議論もネットワーキングもその分「濃い」ものになっております。

TECHNIUM Nightの記念すべき第一回は2025年9月2日に東京・渋谷で開催されました。テーマは「バイオディフェンスとスタートアップ」。感染症対策や医薬品サプライチェーン、経済安全保障といった喫緊の課題をめぐり、研究・産業・政策の最前線を横断する議論が繰り広げられました。

インプットセッション登壇者(敬称略)

モデレーター

矢藤 慶悟(Ph.D.) Beyond Next Ventures 投資部 シニアアソシエイト

登壇者

- 湯澤 賢 (Ph.D.) 慶應義塾大学先端生命科学研究所 特任講師

- 三宅 壮 (Ph.D.) Corundum Systems Biology Inc. ベンチャー投資部門責任者

- 吉川 岳 (Ph.D.) 一般社団法人経済安全保障戦略推進機構 事業部長

目次

クローズドで密なディープテックコミュニティに

Beyond Next Venturesパートナーの有馬暁澄は冒頭で、本イベントの趣旨として「事業会社や研究者、スタートアップなどディープテックに関わる皆さんが定期的に集まるクローズドで密な空間を提供していきたい」と語り、参加者に積極的な対話を呼びかけた。

今回のモデレーターは有馬と共にTECHNIUM Global Conferenceを率いた矢藤慶悟が務めた。矢藤の主な投資領域は創薬とバイオ。Beyond Next Venturesに加わる前は国立感染症研究所で研究に従事していた。「国家の重要な研究機関でありながら、コロナ禍では海外のスピード感に圧倒的な遅れをとった。その現実に大きな違和感を覚えた」と自身の課題意識を共有した。

登壇者はなんと全員Ph.D.

モデレーターを含め登壇者は全員博士号を持つ研究・投資・政策の専門家。

慶應義塾大学先端生命科学研究所の湯澤賢氏は、山形県鶴岡市に拠点を置き、合成生物学を基盤に新しいバイオものづくりを探求する。アメリカでの研究経験を経て家族と共に鶴岡に移り住み、国際的なバイオファウンドリの構想を描いている。

Corundum Systems Biologyの三宅壮氏は、分子微生物学の研究からキャリアをスタートさせ、その後はシンガポールでの事業開発や戦略コンサルティングを経て、現在はベンチャー投資部門を率いる。微生物・免疫・ヘルスセキュリティ分野を含むシステムバイオロジー領域を担当し、海外VCとのネットワークも活かしている。

一般社団法人経済安全保障戦略推進機構の吉川岳氏は、宇宙工学をバックグラウンドに持ちながら、産業界や投資の現場を経て現職にある。政策提言や調査研究を通じて経済安全保障の制度設計に携わり、産学官を横断する視点を提供している。

イントロダクション:バイオディフェンスの全体像

矢藤は、国内外の政策動向を紹介。米国では国防総省やホワイトハウスが生産拠点の国内回帰を推進、日本でもバイオエコノミー戦略が進む現状を示した。

「細菌やウイルスといった生物学的脅威から国民をどう守るか」がバイオディフェンスの定義の一つ。抗菌薬は特定重要物資であるにも関わらず採算性が低く、中国依存が続いている現状を“日本の喫緊の課題”として問題提起した。

「バイオファウンドリ」構想 ― 湯澤氏

続いて湯澤氏が、自身の研究テーマである「巨大酵素PKS(ポリケチド合成酵素)」を中心に発表。PKSは通常の酵素の数十倍もの大きさを持ち、多様な天然物を合成する能力がある。既存の抗菌薬や免疫抑制剤の多くがこの仕組みに由来しており、「自然界が持つルールを理解すれば、人類が自ら設計して多様な物質を生み出せる」と湯澤氏は説明する。

研究の柱となっているのが“DNA多重編集技術”だ。従来、抗菌薬や抗ウイルス薬を微生物に作らせるには数十年単位の育種が必要だったが、この技術によって期間をおよそ10分の1に短縮できる見込みがある。「既存の抗菌薬の大量生産を効率化するだけでなく、新規薬剤の開発スピードを飛躍的に高められる」と強調した。

湯澤氏は、こうした基盤をもとに“バイオファウンドリ”という仕組みを構想している。PKSを利用したバイオものづくりのプラットフォームであり、抗菌薬や抗ウイルス薬を短期間で大量に生産することを目指すものだ。国内だけでなく、アメリカや韓国、ヨーロッパの大学や研究機関との国際連携も進めており、「将来的には燃料から薬まで幅広く生産できる社会的インフラに育てたい」と展望を語った。

「薬剤耐性菌による死者数は2019年時点で既に世界で100万人を超えている。2050年にはその数が10倍に達するとの予測もある。未来の脅威に備えるためには、今から短期で薬を生み出せる仕組みを整えることが不可欠」と、研究の背景にある強い問題意識も示された。

さらに、こうした研究は地域との連携にも広がりを見せている。鶴岡ではワイナリーと共同で酵母を使った新しいワインを開発し、国際的なコンクールで金賞を受賞した事例も紹介した。「合成生物学の応用は薬にとどまらない。食や地域産業との接点も含めて社会実装を進めたい」と語り、研究の広がりを印象づけた。

政策の視点から ― 吉川氏

吉川氏は、まず“経済安全保障推進法”という比較的新しい法律に触れた。これは経済の観点から日本の国益を守ることを目的としたものであり、抗菌薬や半導体、エネルギーインフラなど、生活や産業の根幹を支える領域を対象にしている。守りと攻めの両輪で政策が設計されており、守りの側面では技術流出の防止に関する制度など、攻めの側面では重要技術への資金支援や補助金など、様々な政策が位置づけられている。

「技術成果を守る手段として特許は有効だが、すべてを公開してしまうと模倣リスクが高まる。特に経済安保上重要とされる分野では、特許を非公開化する制度が導入されつつある」と吉川氏は説明した。研究者やスタートアップにとっては、研究成果をどう扱うかが従来以上に難しい判断を迫られることになる。

さらに「政策はトップダウンで決まるだけでなく、現場の声が届いてこそ進化する」と強調し、スタートアップや研究者に対しても「自分たちが直面する課題を提言というかたちで発信していくことが、制度や資金の流れを動かすきっかけになる」と呼びかけた。省庁間の縦割り意識が根強い日本の行政構造を踏まえつつも、「だからこそ外部からの働きかけが重要になる」と指摘し、参加者に積極的な関与を促した。

投資と米国の視点から ― 三宅氏

三宅氏は、日本とアメリカのVC投資環境の違いを軸に議論を展開した。米国では“バイオディフェンス”という言葉自体に二つの意味があり、国益を守るためのバイオ技術と、感染症や生物兵器から国民を守る医療技術の両方を含んでいるという。その幅広さを背景に、スタートアップへの投資も活発に行われている。

「アメリカでは政府調達が市場を保証する。ワクチンや診断薬を開発すれば、国が買い上げてくれる。そうなれば収益の見通しが立ち、VCも投資しやすい」と三宅氏は説明する。政府の需要が直接的に投資環境を整える仕組みは、日本にはまだ存在していない。

また、米国のVC業界ではディフェンス・テック専門の大型ファンドが次々に立ち上がっている。A16Z(アンドリーセン・ホロウィッツ)が設けた“アメリカン・ダイナミズム”や、数千億円規模の資金を運用するファンドが相次ぎ、ディープテックと防衛分野の交差点が投資テーマとして脚光を浴びている。「バイオディフェンスはその一部としてまだ小さいが、確実に盛り上がってきている」と三宅氏は述べた。

日本の省庁の縦割り問題について、三宅氏は「アメリカでは国防総省や海軍など複数の機関が資金を出す仕組みがある。日本では防衛省が医薬品に予算をつけることは難しく、制度設計自体を見直さないと同じようなエコシステムは育たない」と問題意識を共有した。

バイオディフェンスを前に進めるために

本セッションでは、抗生物質の供給網が海外に依存する現状を例に、日本のバイオ分野における経済安全保障の脆弱性が指摘された。この課題に対し、湯澤氏が提唱する“バイオファウンドリ”のようなディープテックが解決の道筋を示す一方で、その社会実装には政策・投資サイドの理解も欠かせない。

三宅氏が紹介した米国のように、政府がスタートアップの最初の顧客となりVC投資が活発化する“ディフェンス・テック”の成功モデルを参考に、省庁の縦割りといった国内の課題を乗り越えることこそ、日本のバイオディフェンスの未来を築くための次の一歩であることが示された。

今回のTECHNIUM Nightには、研究者・事業会社・投資家など多様な立場の参加者が集まり、セッション後には各テーブルで熱のこもったワークショップが展開されました。感染症のリアルな現場、投資家の視点、政策の仕組み――立場を超えた意見交換から、新たな協業の芽が生まれる場になるのではないか、そういう期待を感じさせる場となりました。

今回のTECHNIUM Nightには、研究者・事業会社・投資家など多様な立場の参加者が集まり、セッション後には各テーブルで熱のこもったワークショップが展開されました。感染症のリアルな現場、投資家の視点、政策の仕組み――立場を超えた意見交換から、新たな協業の芽が生まれる場になるのではないか、そういう期待を感じさせる場となりました。

TECHNIUM Nightは今後も毎月開催予定です。ディープテックの最前線で挑む方々が交わり、未来を形づくる議論を重ねていきます。次回の開催にもぜひご期待ください。