「植物由来の有用成分を微生物によって生産する」という、一見するとSFのような挑戦を合成生物学という最先端の学問分野で実現しようとしているのが、ファーメランタ株式会社です。

2021年の創業以来、研究の難易度と市場性を両立したテーマ設定、また大学発の研究を元に研究者と起業家が強固な信頼関係を築き創業したユニークさ、そしてシリーズAラウンドでの大規模な資金調達など、非常に注目を集めています。

そんなファーメランタよりCEO柊崎氏とCTO中川氏をお招きし、創業に至るまでの背景やファーメランタ社の技術力、そして今後の展望について伺いました。

【Podcastでも配信中です!】

登壇者紹介

ファーメランタ株式会社 代表取締役CEO

柊崎 庄吾

バークレイズ証券株式会社に新卒入社し、その後ドイツ証券株式会社へ。一貫して、投資銀行部門にて消費財セクターにおけるクロスボーダーM&Aや資金調達のアドバイザリー業務に従事。合成生物学の技術的可能性に強い関心を持ち、共同創業者である南・中川と出会い、ファーメランタ株式会社を設立。東京大学経済学部金融学科卒業。NEDO SSA(研究開発型スタートアップ支援)フェロー。

ファーメランタ株式会社 取締役CTO

中川 明

協和発酵キリン株式会社博士研究員を務めた後、石川県立大学生物資源工学研究所に着任。同研究室の准教授を歴任。情報工学のバックグラウンドを有し、生命を司るDNA情報に魅了され、合成生物学分野での研究を開始。ファーメランタ株式会社のCTOとして、生命を工学的に制御する基盤技術の確立を図るスペシャリスト。奈良先端科学技術大学院大学バイオサイエンス研究科博士課程卒業。

Beyond Next Ventures株式会社 パートナー

有馬 暁澄

2017年4月丸紅入社。穀物本部にて生産から販売までのアグリ全般に携わる。また、アグリテック領域のスタートアップ投資チームを立ち上げる。2019年に当社に参画し、アグリ・フードテック領域のスタートアップへの出資・伴走支援に従事。2022年にパートナーに就任。農林水産省や大企業と連携し、産学官連携プロジェクト(農林水産省「知」の集積プログラム、「フードテック研究会/ゲノム編集WT」代表、スタートアップ総合支援事業「AgriFood SBIR」PMなど)にも取り組む。目標はアグリ・フード領域のGAFAを生み出すこと。慶應義塾大学理工学部生命情報学科卒業。

創業メンバーとの出会いと背景

有馬:お2人とは創業前からお付き合いさせていただいており、かれこれ4年ほどが経ちました。今日はせっかくの機会なので創業経緯やこれまでの道のり、そして研究についても改めてお話を伺えればと思っています。

それでは早速ですが、柊崎さんの自己紹介と事業のご説明をお願いします。

柊崎氏:私は新卒で投資銀行に入社し、日本のコンシューマーリテールセクターにおいて企業のM&Aや資金調達を約6年間、支援してきました。その後、ファーメランタを創業しています。

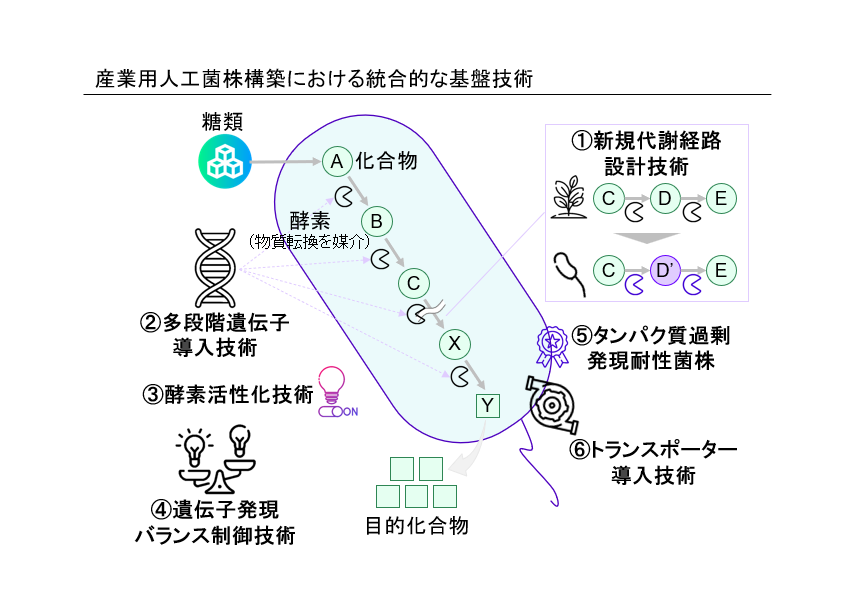

当社は合成生物学という学問領域に基づき事業を行っています。学問分野としては比較的新しく、2000年代初期より発展しています。具体的には、微生物に遺伝子を組み込み新しい機能を持たせることで、希少な天然由来成分を安定的に生産する技術です。たとえば、植物からしか抽出できない成分を微生物で生産できれば、供給の不安定さを解消でき、環境負荷の低減にもつながります。

有馬:ありがとうございます。柊崎さんのキャリアについてもう少しお伺いしたいのですが、金融のバックグラウンドを持つ柊崎さんがなぜこの分野へ飛び込まれたのかについてお話していただけますでしょうか。

柊崎氏:実は学生時代から起業を考えており、ビジネスアイデアを100個考えたことがありました。しかし私のアイデアでは、世界を大きく変えるようなビジネスには繋がりにくく、このまま起業しても大きなことを成し遂げるのが難しいと思い、まずは社会に出て経験を積むことを決めました。

投資銀行を就職先に選んだ理由は、ケニアでのボランティア活動での経験からでした。国際協力にも関心を持ちボランティア活動に参加したのですが、草の根活動では世の中を変えることが難しく、お金が必要であると痛感したんです。そこで大きなお金を動かすことができる仕事に携わりたいと考え、金融業界に進むことを決めました。

有馬:その後、中川さんをはじめとする研究者と出会い、ファーメランタの創業に至ったと思うのですが、柊崎さんの中で「これだ!」と確信したポイントはあったのでしょうか。

柊崎氏:世の中を大きく変えたいという私の想いと、ファーメランタが有する技術が結び付いたことが大きかったです。前職時代に発酵工業を担当していたことが影響し、微生物を使った物づくりに関心も持っていました。しかしいざ起業に向けて動き出した際に、これといったビジネスアイデアに巡り合うことができなかったんです。

そこで様々な人に相談をする過程で有馬さんと出会い、Beyond Next VenturesのINNOVATION LEADERS PROGRAM(通称:ILP)に参加したことで、ファーメランタ創業に繋がりました。そこでファーメランタを共同創業したCSOの南とCTOの中川ともマッチングし、今に至っています。

当時、南と中川の研究を隣で見ていて思ったことは、明らかに他とは異なる研究をしているということでした。2人が取り組んでいる研究について、海外での事例も調べてみたのですがなかなか見つからず、本当に複雑なことを実現させようとしていたことが分かり、これこそ世の中を大きく変えるテクノロジーだと思えたのが決め手でした。

またビジネス的な観点では、社会実装を進めやすくなる可能性も感じたことも起業を決めた理由です。なぜなら複雑なものを作れるのであれば反対にシンプルな化合物も作ることができ、汎用性が高い技術であると思えたからです。

有馬:確かに当時から圧倒的に難易度が高く、特殊な方法での物質生産を目指されていましたね。

技術の話が出たので、中川さんからもぜひ自己紹介をお願いします。

中川氏:私は石川県立大学で応用微生物学を研究していたのですが、当時から論文のための研究に違和感を持っていました。自身の研究が「役に立つかもしれない」ではなく「役に立った」と言えるところまでやり遂げなければ意味がないのではないかと考えていたんです。

世の中を変えたい、という気持ちももちろんありますが研究を最後まで見届けたい気持ちが強く、そのためには実用化が不可欠であると感じ、南と共に起業に向けて動きました。そしてILPで柊崎と出会い、いよいよ起業のチャンスが巡ってきたと思い創業を決意しました。

有馬:柊崎さんとの初対面後の中川さんのコメントが今でも印象深く、よく覚えています。柊崎さんのことを「ナイスガイで非常に熱い人です」とおっしゃったのを覚えていますか。

中川氏:今でもそう思っています!

柊崎とはこれまでのキャリアだけでなく、年齢も20歳離れており全く違うバックグラウンドなのですが、本当に尊敬しています。経営におけるビジネスサイドについては、学ぶべきことが多々あります。日頃から困り事の相談もしていて、大変助かっています。

日本のバイオ研究と実用化、そして海外との違い

有馬: 中川さんにぜひお伺いしたかったことが、合成生物学における研究環境の課題についてです。元々、日本がトップランナーだった時期もあったと思うのですが、直近ではアメリカや中国、ヨーロッパが資金投入しており研究が進んでいると思います。

このような情勢を踏まえ、日本の研究のあり方や海外と比較した際の市場環境について、ご見解をお聞かせください。

中川氏:先ほど話した内容にもつながるのですが、現状の日本では、論文執筆を目的とした研究に傾倒する傾向が強いと感じています。そのため、論文に繋がりやすいテーマを選択して研究を進めるため、結果としてテーマが狭まる傾向が見られます。

もちろん社会実装を目指す研究者の方もいて、企業等へ技術の提案をすることもありますが上手くいかないケースが多いです。その理由は、企業側に保守的な考え方が強い傾向があり、門前払いされてしまうケースがあるからです。しかし実際に起業をしてみると保守的になる気持ちが私自身もとても理解できるのですが…

このような状況の結果、昨今の日本は海外と比較して挑戦する力が弱まっており、研究者のマインドセットを変革するような働きかけも必要であると考えます。そもそも研究者にとって研究とは刺激的でおもしろいものなので、そこをうまく刺激できるような仕組みがあるといいのではとは思います。

とは言え最適解が見つかっているわけではないので、私たちの研究を通じて「日本にも優れた技術が存在する」ことを証明し、研究者へ刺激を与える存在にファーメランタがなることも一つの方法と考え、今後も研究に取り組みます。

有馬:技術力の観点からの質問なのですが、世界全体を見渡した際に、大腸菌を用いてファーメランタほど複雑な構造の物質をつくる研究はあまり進んでいない印象があります。この点は日本が優位性を持てる領域なのではと思うのですがいかがでしょうか。

中川氏:おっしゃる通り、技術的な優位性という点では、私たちファーメランタを含め、日本は決して劣っていないと認識しております。国内にも高い技術を有する研究者は数多く存在し、世界的に見ても十分に競争力のあるポテンシャルを秘めています。しかし、その力が十分に発揮されない理由は、現在の仕組みにあると考えます。

現状、日本ではどれほど優れた技術を有していても、それが正当に評価され、実用化に繋がる環境が十分に整備されていません。つまり、優秀な研究者たちがその成果を世に問うことができるシステムが不足しているのです。より多くの人が「挑戦しよう」と思えるような雰囲気づくりや仕組みが構築されれば、日本は発酵や合成生物学の分野で世界をリードできるはずです。

例えば、欧米型の大量データで押し進める研究スタイルではなく、日本人研究者が得意とする繊細な条件検討や、粘り強い改良の積み重ねによって突破できる領域が必ず存在します。そうした強みを活かしつつ、社会実装まで一貫して推進できるエコシステムが整備されれば、世界で十分に競争できると確信しています。

有馬:なるほど、欧米での研究スタイルとは異なる日本ならではの強みを活かし、社会実装まで繋げていくということですね。そのために私たちVCや事業会社も含め、社会全体で共に創り上げていく方向へシフトする必要もありますね。

柊崎氏:私の考えも付け加えさせてください。合成生物学のアプローチには、いくつかの潮流があります。特に私が注目しているのは、日本における“応用微生物学”の伝統的な研究スタイルと、アメリカを中心に進化してきた“合成生物学”の手法との違いです。

応用微生物学の潮流では、元来、自然界にいる微生物をスクリーニングし有用なものを見つけて育種する手法が主流です。いわば自然の恵みを探し、手を加えるようなスタイルであり、これは日本に古くから伝わる発酵技術などとも親和性の高い分野です。

一方で、アメリカなどで発展してきた合成生物学は、よりドライな印象を受けます。オートメーション技術[1]やハイスループット実験[2]を駆使し、膨大なデータを取得し、そこから有望な手法を統計的に導き出すという合理的なアプローチが主流となっています。

この二つの潮流の中間に、生物を制御するための、地道な基礎研究というピースが抜け落ちているのではないかと私は感じています。

例えば「なぜこの微生物がこの物質を作るのか」といった問いに対し、合成生物学の実験手法だけではたどり着けないことが多くあります。にもかかわらず、世界的にこの根本を解明する研究は軽視される傾向にあります。効率や即効性ばかりが重視されているのが現状であり、本当に制御されたバイオものづくりの基盤を築くためには、未解明なことだらけなのです。

そして、この地道で丁寧な基礎研究こそ、日本人の気質に非常に合っているのではないかとも考えます。そこに改めて光を当て、研究の本質的な価値を再評価していくことで、日本発の合成生物学が有するポテンシャルを最大限に引き出せるのではないかと考えています。

有馬:海外の話題が出たので柊崎さんにお伺いしたいのですが、これまで国内外を飛び回りながら世界の技術動向や企業と対話を重ねてきましたよね。世界から見て、日本やファーメランタの存在はどのように認識されていると感じていますか。

柊崎氏:「すごいことやっている会社がある」と認識してもらえている実感はあります。技術的にも優位性があると評価されており、これをどのようにビジネスに転化できるのかという点でも、良い感触を得ています。

ただし、課題がないわけではありません。海外企業の中には、「自社は酵母しか扱っていない」といった前提を研究開発の制約としている企業も存在します。私たちが大腸菌を使用していると説明すると、それだけで門前払いされてしまうケースも少なくありません。そのため技術的な面白さがあっても、受け入れのハードルを感じる場面は存在します。

有馬:先ほどの中川さんがおっしゃっていた海外の研究スタイルとの違いもありますよね。おそらく海外の企業からすると、様々な可能性を考慮しながら、最も適したものを選択しているイメージに近いのでしょうか。

ある意味、この領域においてグローバル化が進展し、国境に関係なく様々な技術に触れることができるという意味では、狭い世界になりつつあるのかもしれませんね。またこの流れの中で、個社のエッジが立ってきているとも感じました。

シリーズAで得た土台と挑戦──資金調達に込めた思い

有馬:シリーズAの20億円超となった資金調達の話についてもお伺いさせてください。創業から3年で累計48億円規模の資金を確保したことになりますが、創業からの道のりや今回の調達に込めた思いを教えてください。

柊崎氏:まず、この3年間で複数の大規模な助成金を獲得できたことは、事業推進にとって非常に大きな後押しとなりました。技術の実用化が見え始めたフェーズで、資金的な支援が得られたことは非常にありがたかったです。

非常に複雑な成分の生産に成功してきた実績があるため、それが強みとして評価されています。こうした付加価値の高い成分は、一度生産が可能になれば、ビジネスとしての説得力も非常に高くなり、量産や安定供給が可能になることで、スケーラビリティの説明も明確になるのです。

そしてもう一つ大事にしているのが、産業をつくるという視点です。私たちは単にビジネスを成立させるのではなく、新たな産業の確立に貢献したいと考えています。そのためには、自分たち自身が大きくならないといけない。だからこそ、ものづくりに強くコミットするという意志を、創業時から明確に持ってきました。

有馬:まさに、今の合成生物学の盛り上がりの中で、ファーメランタは明確な価値と世界観を示し、グローバルへの進出も着実に進めてきたのだと思います。また中川さんを中心とした研究チームの強みをしっかりと伝えたことが投資家や審査員の方にも刺さったのかもしれないです。

中川さんは、資金調達ラウンドでCTOの立場で感じたことはありましたか。

中川氏:「資金調達は柊崎に任せておけば大丈夫」と思い、任せていました!ただ資金調達について、学術研究の頃と比べて扱う資金の桁がまるで違うため、これまでにない重圧を感じることが増えています。

1,000万や2,000万といった金額を扱っていた頃とは異なり、今は億単位。判断を誤ればプロジェクトごと潰れるリスクもあるため、責任の重さを痛感しています。

有馬:なるほど、アカデミア在籍時と比較すると、金額が大きく変わったことにより挑戦できることが増えた感覚はありますか。

中川氏:はい、その点は非常に大きい変化だと感じています。またアカデミアに長く在籍していたことで、自分の思考が小さくまとまりがちだったことにも気づきました。いただいた資金をきちんと使わないといけないのに、創業時は本当に無意識のうちに発想を小さくまとめようとしていたんです。

しかし今は「もっとすごいことができる」発想力を持つことにも慣れてきて、当時とは発想が変わってきたと感じます。

有馬:たしかにそこは大きな違いだと思います。研究者の方の視野を広げるための選択肢として、スタートアップを含めてもいいかもしれないですね。

産業化への本格始動と広がる共創

有馬:シリーズAの資金調達を経て、これからのファーメランタが目指す未来、また、今後連携していきたい企業などについてお聞かせください。

柊崎氏:これまでのシード期では、研究開発体制を拡充し、技術基盤の確立に注力してきました。おかげさまで、現在では十分に満足できる研究体制が整い、複数の企業との連携も着実に進んでいます。

今回のシリーズAでは、そうした基盤をもとに、いよいよものづくりのステージに本格的に踏み出していく段階です。具体的には、サンプル製造のスケールアップから始まり、それが最終的に製品としての有用性を示す、つまり製品転化が当面の大きなテーマとなります。

これが証明されれば、次は量産フェーズに入ります。私たちが扱うのは原料ビジネスですので、量産によってコストが下がれば、より堅実で持続的なビジネスモデルとして成り立つと考えています。

このフェーズにおいて、今回の資金は非常に大きな意味を持っています。技術的なリスクはすでにある程度コントロールできており、今後の勝負は証明とスケールアップです。この壁を越えられれば商用プラントの建設など、次のステージへと進む道筋が見えてきます。

そして私たちが目指すのは、単に事業会社として成功することではなく新しい産業を創ることです。数十億・数百億規模にとどまる企業ではなく、桁違いのスケールを目指していきます。そのためにも、製造体制の拡充や外部企業との連携は今後ますます重要になってくると考えています。

今後の共創パターンとしては、「新規プロジェクト創出」「自社開発パイプラインの導入」「製造連携」の3つを想定しています。

新規プロジェクト創出とは、企業のニーズやサプライチェーン上の課題をもとに、新たな物質の生産を共同で目指す形です。たとえば、既存の調達先では得られない高付加価値素材を当社の技術で実現していくケースを想定しています。

自社開発パイプラインの導入とは、当社独自の製品ラインを導入してくれる企業や、マーケットへの展開を共に模索してくれるパートナーとの連携を想定しています。

そして製造連携は、例えば商用プラントの設立には莫大な費用がかかるため、既存の製造設備を共同活用できるようなパートナーと組めれば、時間的・経済的にも非常にメリットがあると考えています。

さらに加えるなら、発酵方法そのものへのイノベーションも視野に入れています。現在、発酵工業では長年同じ条件・手法が使われ続けており、新しいアプローチが求められています。連続培養や非液体培養といった新たな発酵技術の導入、あるいは培地成分の分析・最適化といった領域は、未開拓の可能性に満ちており、そこに異分野からの新規参入者が加わることで、従来の発酵業界では生まれ得なかった革新が起こせると信じています。

有馬:新たな視点を持ち込むことによってお互いの視点を補完しあうことができるので、イノベーションを生む可能性が生まれますよね。これからの商用化、そして世界展開にもぜひ期待しています。

ぜひ中川さんからも、最後に今後の抱負をお聞かせいただきたいです。

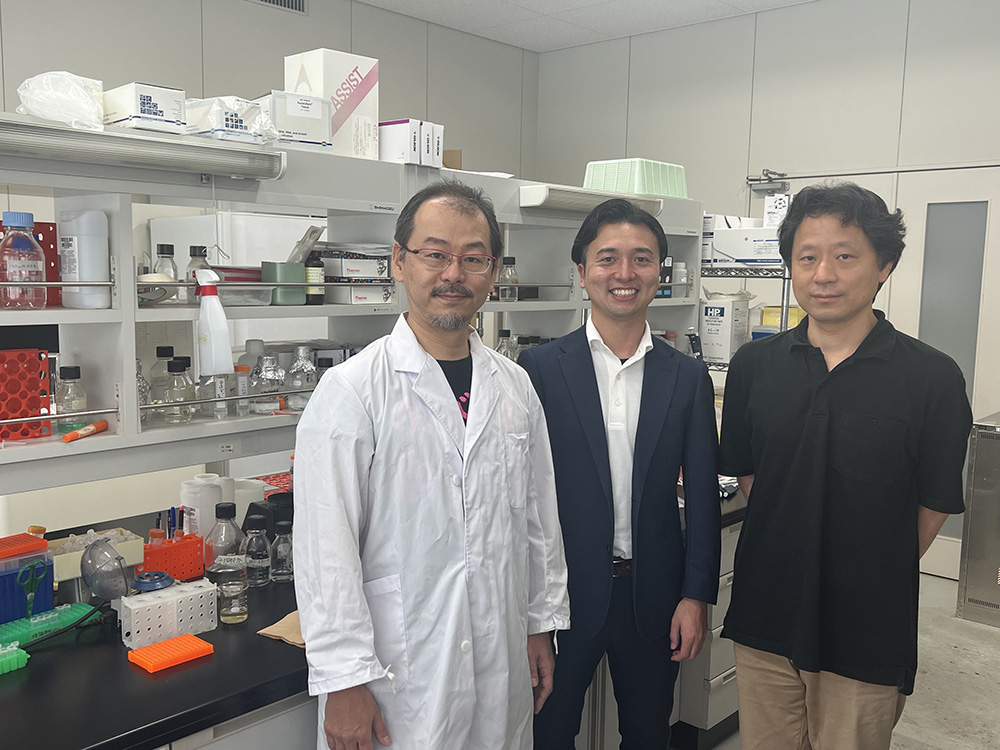

中川氏:私自身は、ひたすら研究に没頭していく覚悟をお伝えすることかなと思います。ありがたいことに、現在は本当に優秀なメンバーが集まり、研究開発を力強く進められる環境が整いました。

しかし思っていた以上にデータが出せていない部分もあり、まだまだ工夫が必要です。研究を突き抜けさせるためには、個人の努力だけでなく、チーム全体が噛み合うシステムが必要だと考えているからです。

良い歯車が回り始めれば、必ず大きなブレイクスルーを起こせると確信しています。起業から3年、今が一番の正念場ですがこの仕組みづくりが完成した時には一気に花開く未来が見えているので、ぜひ引き続き応援していただけると嬉しいです。

有馬:ありがとうございます。研究は日進月歩であり、毎日の積み重ねの中で完成していくものですよね。私たちBeyond Next Venturesとしても、中川さんのチームを信じて全力で支援していきます。

日本のアカデミアの現状を見ると、1つのプロジェクトが終われば予算が切れて研究そのものが立ち消えてしまうことが少なくありません。それまで積み上げてきた資産が失われるのは本当にもったいないことです。

ファーメランタのような大学発スタートアップが、研究成果を社会実装に結びつける姿を見せることで、日本全体のサイエンスや研究者の未来を拓いていける──私たちもそう信じていますし、これからも全力で応援していきます。