この度、現在新規投資中のディープテック特化のBeyond Next Ventures 3号ファンドより、医療機器スタートアップ「GramEye」に新規投資を実行しました。起業家であり医師でもある平岡さんと山田さん率いるGramEyeは、AIとロボティクスの力で感染症診療を変革し薬剤耐性菌問題を解決することを目指して、現在自動グラム染色・分析装置を販売しています。

薬剤耐性菌問題はあまりにも大きな社会課題ですが、私たちはGramEyeがその解決に大きく貢献できると信じています。

本記事では、GramEyeに出資した背景を説明していきます。

なお、本記事は医療情報の提供や医学的アドバイスを目的としたものではありません。本記事の情報のみに基づいた治療の自己変更・自己中断など医学的判断は決して行わないでください。健康に不安がある場合には医療機関を受診してください。

グローバルな公衆衛生課題「薬剤耐性菌(AMR)」

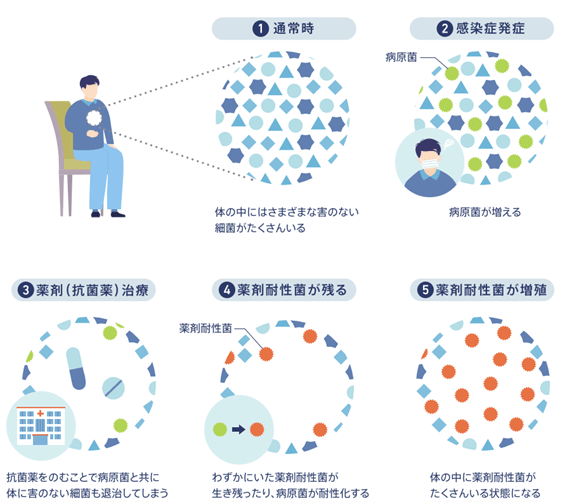

肺炎や尿路感染症など細菌による感染症が疑われる場合、抗菌薬と呼ばれる薬剤を用いた治療が行われます。

抗菌薬は、適切に投与されればその原因菌をたおし感染症を治療することが出来ます。しかし、不適切な抗菌薬の投与によって細菌がたおしきれなかった場合、抗菌薬が効かない細菌が残って増殖してしまうケースがあります。これが薬剤耐性菌です。

薬剤耐性菌が生まれる仕組み[1]

こうした薬剤耐性菌が増えると、感染症の予防や治療が困難になり、重症化・死亡に至る可能性が高まります。

薬剤耐性菌は、臨床的にも経済的にも、世界中で多くの人に影響しています。2050年には薬剤耐性菌感染症による死者が世界で1,000万人に達するという予測[2]がありますが、これは現在の悪性腫瘍(がん)での死亡者数を上回る数字です。また、世界のGDPを3.8%も引き下げるとの推計[3]もあります。

2016年に世界保健総会でWHOの薬剤耐性に関するアクションプランが採択されて以降、薬剤耐性菌問題の解決に向けて明確な目標と行動が設定されています。日本政府も骨太の方針[4]で繰り返し言及し、厚生労働省は2023年に抗菌薬の適正使用推進と抗菌薬開発に対する市場インセンティブの導入を宣言しました。実際に国内では2023年に抗菌薬開発が成功した製薬会社に事後的に報酬を与える制度(プル型インセンティブ)が導入、さらに2024年には抗菌薬の使用をモニタリング、適切に処方する医療機関への診療報酬が新設されました。

しかしまだまだこれらアクションプランでの適正使用目標は達成されておらず、2023年に世界で発生した細菌感染症のうち検査で確認された症例の6分の1が薬剤耐性菌によるものであったと言われる[5] など、薬剤耐性菌は拡大しています。

適切な抗菌薬処方とグラム染色の重要性

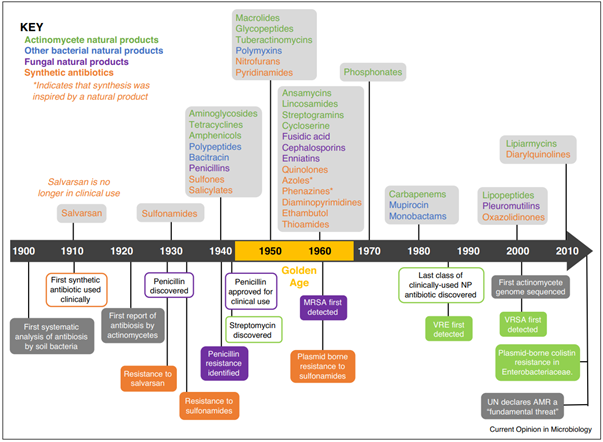

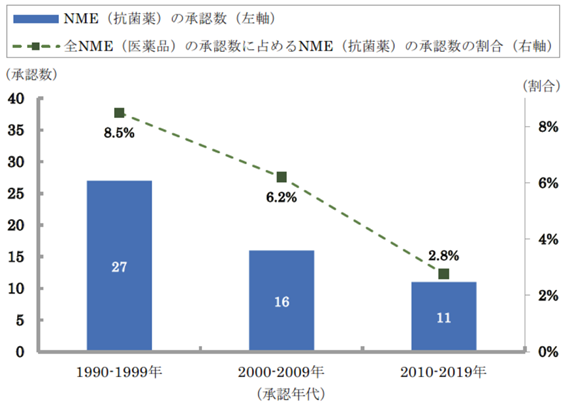

抗菌薬が多くの命を救ってきた一方で、薬剤耐性菌の発生という新たな問題が生まれました。二十世紀までは新たな作用機序の(≒耐性菌にも効く)抗菌薬の開発で薬剤耐性菌に対処してきましたが、近年は成熟段階に入っており新規化合物である抗菌薬の承認数は右肩下がりの現状です。

抗菌薬開発と薬剤耐性菌の年表[6]

国内における年代別抗菌薬の承認数[7]

国際製薬団体連合会が主導し10億ドル規模のAMRアクションファンドを立ち上げ積極的な投資活動を行う[8]など、新規抗菌薬創出のための動きはありますが、1980年代のように多くの新規抗菌薬が開発される時代ではないと言ってよいでしょう。

そのため、そもそも耐性菌を発生させないような、適切な抗菌薬の処方が重要になってきますが、適切な抗菌薬処方とは何でしょうか。飲み忘れや自己中断など患者側の理由で不適切な投与になってしまうケースもありますが、ここでは診療側にフォーカスして説明していきます。

医師が感染症を治療する際、発症形式や感染臓器、重症度、患者背景、そして様々な検査結果などに基づいてどのような病原体がそれを引き起こしているのか検討し、その起因菌に対して妥当と思われる抗菌薬を処方することになります。外来で診ている市中肺炎や膀胱炎、入院中でカテーテル装着中の血流感染、などそれぞれのシチュエーションで経験的に効果があると考えられる抗菌薬の中から、リスクベネフィットを考慮してどこまで広域の抗菌薬を処方するかを検討します。このような経験に基づいた抗菌薬選択を「エンピリック治療」と呼びます。

エンピリック治療は多くのエビデンスに基づくものであり、特に重症例で検査を待てないような状況では不可欠です。一方で、処方する抗菌薬が広域であるほど過剰治療や副作用、そして薬剤耐性菌の発生のリスクを伴います。

そこで鍵となるのが、「グラム染色」や「細菌培養検査」などの検査です。

グラム染色は、その名の通り細胞を染色する検査です。古典的な検査で、急げば1検体5~10分程度で行える検査ですが、非常にパワフルな情報を得ることが出来ます。

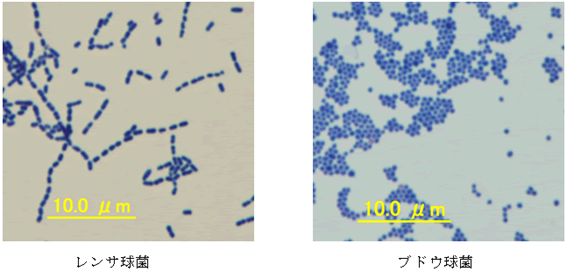

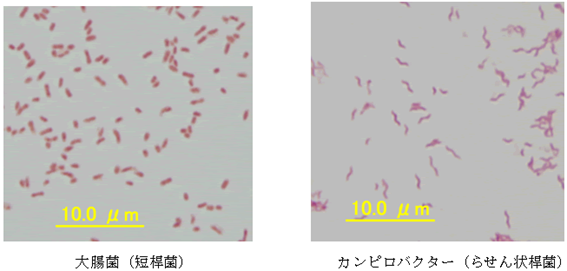

細菌の種類によってどのような形をしているか(球菌・桿菌)が異なり、細菌の細胞壁の構造によって何色に染まるか(グラム陽性・陰性)が違います。さらに菌の種類によっては集簇の仕方や周囲との境界に強い特徴があるものもあります。連鎖状になる(レンサ球菌)、ブドウ型に集簇する(ブドウ球菌)など、ほとんど菌種の特定につながる情報まで得られることもあります。

グラム陽性菌の例[9]

グラム陰性菌の例[9]

一方の細菌培養検査は、喀痰や血液、尿、膿など感染臓器由来の検体を採取し、そこに存在する細菌を増やし、増えたところで菌種を同定する検査です。細菌の名前まで判定できる決定的な検査で、さらに細菌の薬剤感受性(どの抗菌薬が効くか)が調べられるため、抗菌薬選択の「答え合わせ」ができるような検査です。しかし、細菌を増やす工程があるため結果が出るまで2~5日程度かかるのが一般的です。細菌培養検査の結果が出たタイミングで、必要に応じて抗菌薬のターゲットを変更します。より狭域な抗菌薬に変更することをde-escalationと呼び、副作用や薬剤耐性菌の発生を防ぐために重要です。

つまり、適切な抗菌薬処方とは、エビデンスに基づくエンピリックな抗菌薬検討に加え、迅速なグラム染色で得られる形態学的な情報と染色性に基づく必要十分な初期治療決定、そして細菌培養検査結果を見ての治療見直しを行う、とても複雑なものなのです。

さらに、ここで重要な役割を担うグラム染色には大きな課題が存在します。

グラム染色の課題

病院には臨床検査室や中央検査部などと呼ばれる場所があり、そこに日夜問わず病院中から次々と検体が運び込まれます。検査技師たちは血液検査や尿検査、輸血に必要な検査などあらゆる検査に対応する中でグラム染色を行う必要があります。もちろん、病院規模によっては一定の分業がなされたり、微生物検査部が分かれていたりする施設もあると思いますが、少なくとも日本でグラム染色だけに一日中フォーカスしているという方は稀なのではないでしょうか。

従来のグラム染色では、プレパラートに検体を塗布し、固定、2種類の染色を繰り返し洗浄、乾燥させたのちに顕微鏡で観察するという、シンプルながらも手間のかかる手順を踏む必要があります。すべてが手作業であるため、染色液に浸す時間や脱色する時間で染まり方にブレが生じますし、顕微鏡の染色結果判断も観察者によって精度がばらつくこともあります。

また、慣れれば5~10分程度で終わる作業とはいえ、その間シンクなど水場でかかりきりとなるため他の検査作業が出来ません。そのため、グラム染色は作業自体の簡便さと結果報告までの待ち時間にギャップがあり、報告まで半日から二日程度かかるのが実情です。さらに、多くの病院では24時間365日体制での体制は敷けておらず、夜間や休日には行われていません。

外来でも病棟でもほとんどのケースでは治療開始まで半日も待てないので医師はエンピリックな検討のみで治療を開始せざるを得ず、結果として広域抗菌薬の過剰な処方や最悪の場合効果のない抗生剤を処方してしまうなど不適切な抗菌薬処方につながり、さらには薬剤耐性菌の発生や医療費の高騰を助長してしまうのです。

自動グラム染色・分析機器「Mycrium」

この課題を解決するのが、GramEyeが開発したAIとロボティクスの力を活用した医療機器「Mycrium(マイクリウム)」です。

自動グラム染色・分析機器 Mycrium

Mycriumは、2つのコンポーネントに分かれています。まず患者から採取した検体をプレパラートに塗抹・固定し、Mycriumのスロットにセットします。するとプレパラートは内部に取り込まれ、染色ロボットで自動染色を行います。さらには、そのまま内部搭載の顕微鏡でAIが検鏡を行い自動で菌体を検出し撮影、グラム染色からの菌種分類・推定を行い、技師のもとに結果が届きます。あとは、技師が撮影された画像と結果をPC上で照らし合わせ、確認の上で検査結果を医師に提出するだけです。

このように、Mycriumは従来手作業で行われていた染色と分析の工程を一貫して自動化することで、検査技師の負担を大きく軽減します。プレパラートをスロットにセットしスイッチを押して待つだけなので、その間は別の作業を行うことが可能です。これまでのようにグラム染色だけにかかりきりになることなく、手軽に素早く検査結果を報告することが出来ます。

Mycriumが提供するのは検査技師の負担軽減だけではありません。

医師の目線では、30分~1時間程度で結果が返ってくるのであれば血液検査など他の検査結果を待つ時間と大きく変わりないので、グラム染色結果も考慮した上で治療計画を立てることが出来ます。治療のアウトカムの向上にも貢献します[10]し、不必要な広域抗菌薬処方を減らせます[11]。

病院経営者の目線でもメリットが期待されます。

グラム染色に基づいた適切な抗菌薬処方が徹底されれば、適切な抗菌薬処方を行う医療機関のみで取れる診療報酬(抗菌薬適正使用体制加算)を算定できるようになります。また、広域抗菌薬は狭域抗菌薬と比べて薬価が高い傾向にあるため、特にDPC(投与薬剤に関わらず入院費用が変わらない制度)病院では薬剤費の軽減になる[12]など、病院の収益向上に直接貢献します。

また、昨今病院でも働き方改革が進められていますが、検査技師の残業時間を減らしたり、浮いた時間分他職種の業務からタスクシフトしたりすることが可能になるかもしれません。

Mycriumによるグラム染色の自動化はこのように患者、医師、検査技師、病院経営者など感染症治療におけるすべてのステークホルダーの利益につながるソリューションです。グラム染色の一貫した自動化ソリューションとしてグローバルで見ても大きな優位性を持っており、日本政府や国際組織が薬剤耐性菌問題解決に動く中でGramEyeはその中心となる可能性を秘めています。

GramEyeの目指す世界

GramEyeの始まりは、当時大阪大学医学部の学生だったCEO平岡さんとCOO山田さんによる学生プロジェクトでした。

二人は医学部入学後、日常診療を超えた大きな社会貢献を目指し、平岡さんは会計やプログラミングを学び、山田さんはASEANでのNPO活動や薬剤耐性菌の研究などボランティア活動に積極的に取り組んでいました。山田さんが病院の検査室を見学する中でグラム染色における課題に注目し、AIとロボティクスの力で解決できるのではと平岡さんに声をかける形で2019年に開発がスタートしました。

以降は学生生活・研修医としての生活と並行して開発を続け、2020年に起業、大手微生物検査機器メーカーや微生物領域の製薬会社出身者などが二人の意志に賛同し参画、強力なチーム体制で事業を強力に推進してきました。そして2025年ついに医療機器としてMycriumの上市を達成しました。まだ発売から1年未満ですが、既に国内有数の大病院や検査受託機関での導入が始まっており、期待を上回る売上の立ち上がりを見せています。

私たちがGramEyeへの投資を決めた一番大きな理由は、共同創業者二人の社会課題解決への熱意と経済性の両立を目指す真摯な姿勢です。薬剤耐性菌は、気候変動と同じく外部不経済型の社会課題であり、臨床的な正しさや医療倫理に頼るだけでは社会実装は進みません。

GramEyeは日々研究開発や政策提言活動などを行い、感染症診療における臨床的なインパクトと経済性を両立するにはどうしたら良いか、全社一丸となって試行錯誤を続けています。

GramEyeが目指すのは、抗菌薬が適切に処方される世界の実現、薬剤耐性菌問題の解決です。あまりにも巨大なビジョンですが、平岡さん、山田さんが率いる強力なチームであればそれを実現し、薬剤耐性菌問題解決におけるフラッグシップカンパニーになれると大いに期待しています。Beyond Next Venturesはその道のりを全力でサポートしていきます。

-

● 引用元一覧

- [1] AMR臨床リファレンスセンター「インフォグラフィックで知る!薬剤耐性(AMR)」

- [2] O’Neill J. Tackling Drug-Resistant Infections Globally: Final Report and Recommendations. Review on Antimicrobial Resistance; 2016.

- [3] World Bank. 2017. “Drug-Resistant Infections: A Threat to Our Economic Future.” Washington, DC: World Bank. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

- [4] 経済財政運営と改革の基本方針2025について

- [5] Global antibiotic resistance surveillance report 2025: WHO Global Antimicrobial Resistance and Use Surveillance System (GLASS). Geneva: World Health Organization; 2025.

- [6] Hutchings, et al., Antibiotics: past, present and future. Current Opinion in Microbiology. 2019;51:72-80

- [7] 厚生労働省「抗微生物薬の市場インセンティブに関する検討会について」に関する資料

- [8] The AMR Action Fund プレスリリース

- [9] 神奈川県衛生研究所 Webサイトより抜粋

- [10] Fukuyama, et al. Validation of sputum Gram stain for treatment of community-acquired pneumonia and healthcare-associated pneumonia: a prospective observational study. BMC Infect Dis. 2014;14:534.

- [11] Yoshimura et al. Effect of Gram Stain–Guided Initial Antibiotic Therapy on Clinical Response in Patients With Ventilator-Associated Pneumonia: The GRACE-VAP Randomized Clinical Trial. JAMA Netw Open. 2022;5(4):e226136.

- [12] Taniguchi, et al. Gram-stain-based antimicrobial selection reduces cost and overuse compared with Japanese guidelines. BMC Infect Dis. 2015;15:458.