ペットの寿命が延び、人間と同じように慢性疾患や生活習慣病に悩む時代。 動物医療は、もはや「家族の健康を守る」領域として大きく進化し、ニーズも急速に増加しています。

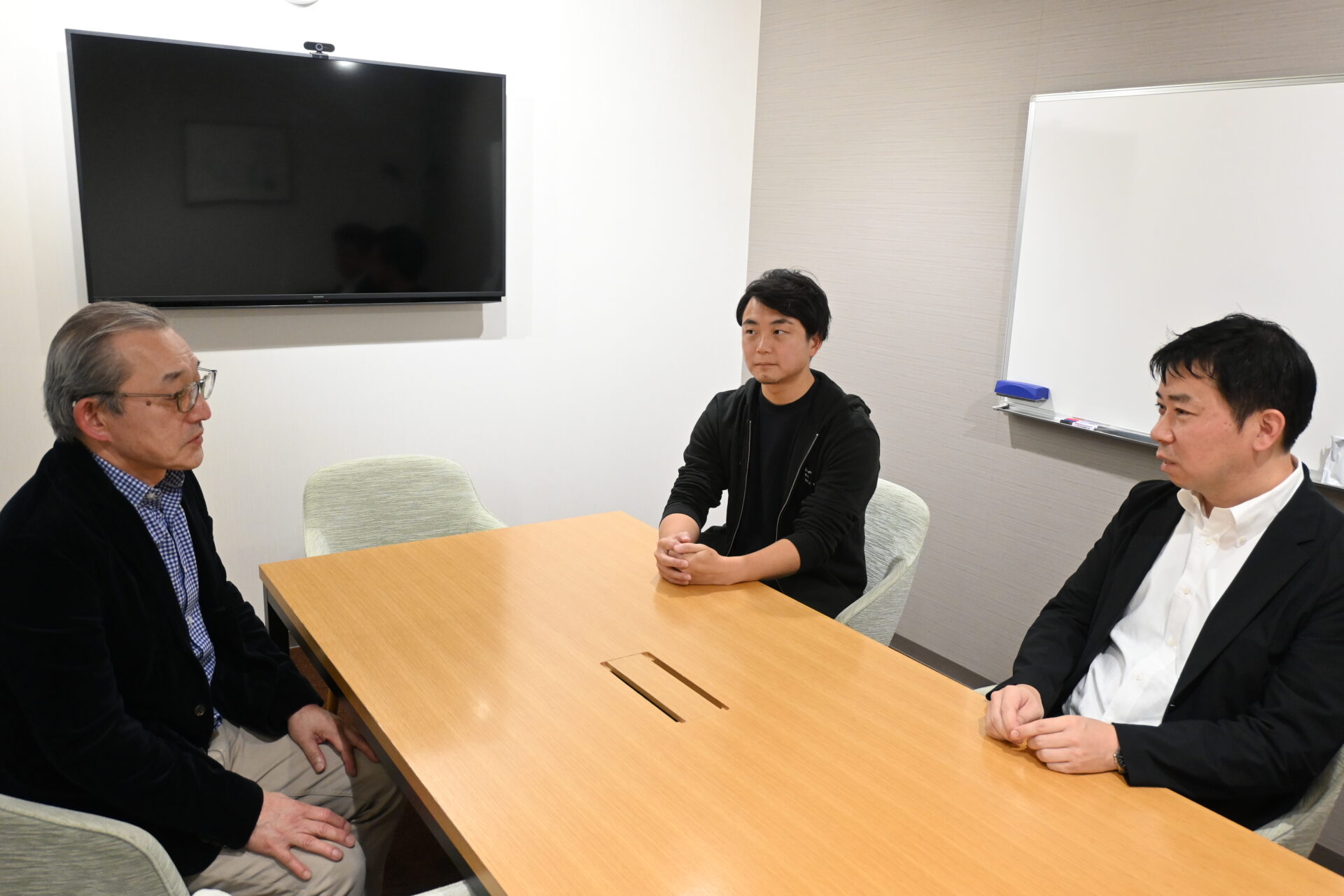

そこで今回は、犬・猫といった動物種ごとに最適化した完全動物型抗体ライブラリーを構築し、これまで治療が難しかった疾患に挑む、MabGenesis株式会社の代表取締役の新庄 勝浩氏に話を伺いました。

【Podcastでも配信中です!】

登壇者紹介

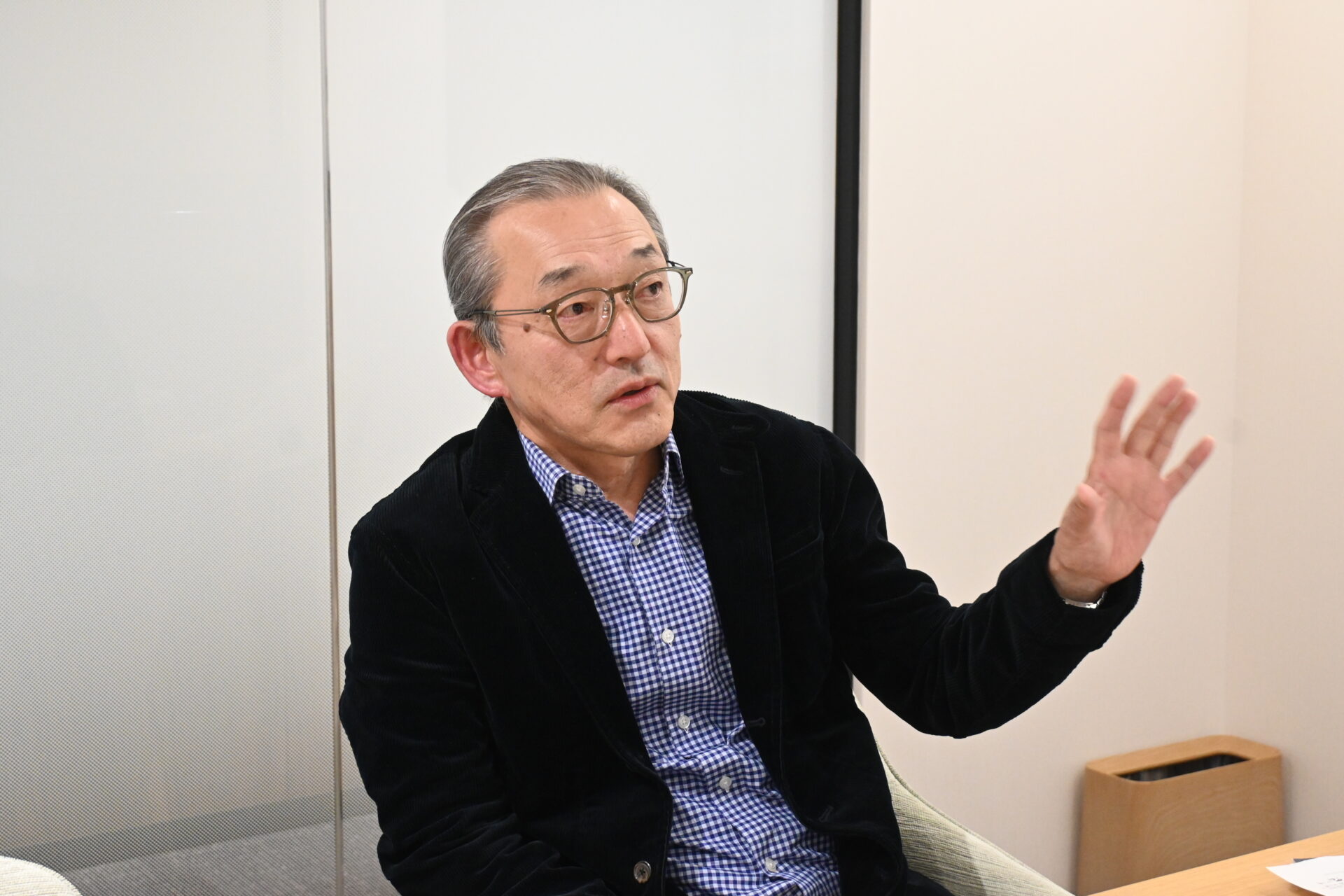

MabGenesis株式会社 代表取締役

新庄 勝浩

鐘淵化学工業(現カネカ)生物化学研究所を経て、コーネル大学獣医大学薬理学部で2年間の研究活動に従事。その後、ファイザー中央研究所で創薬研究、組織マネージメントに従事。複数の市販薬に繋がる創薬研究を先導。生化学工業中央研究所(研究企画)、イーライリリー(エランコ(動物薬部門)、研究開発本部)を経て、2019年6月MabGenesis社を立ち上げ、2020年1月操業開始。鳥取大学農学部獣医学科修士課程修了。獣医師、獣医学博士(北海道大学)

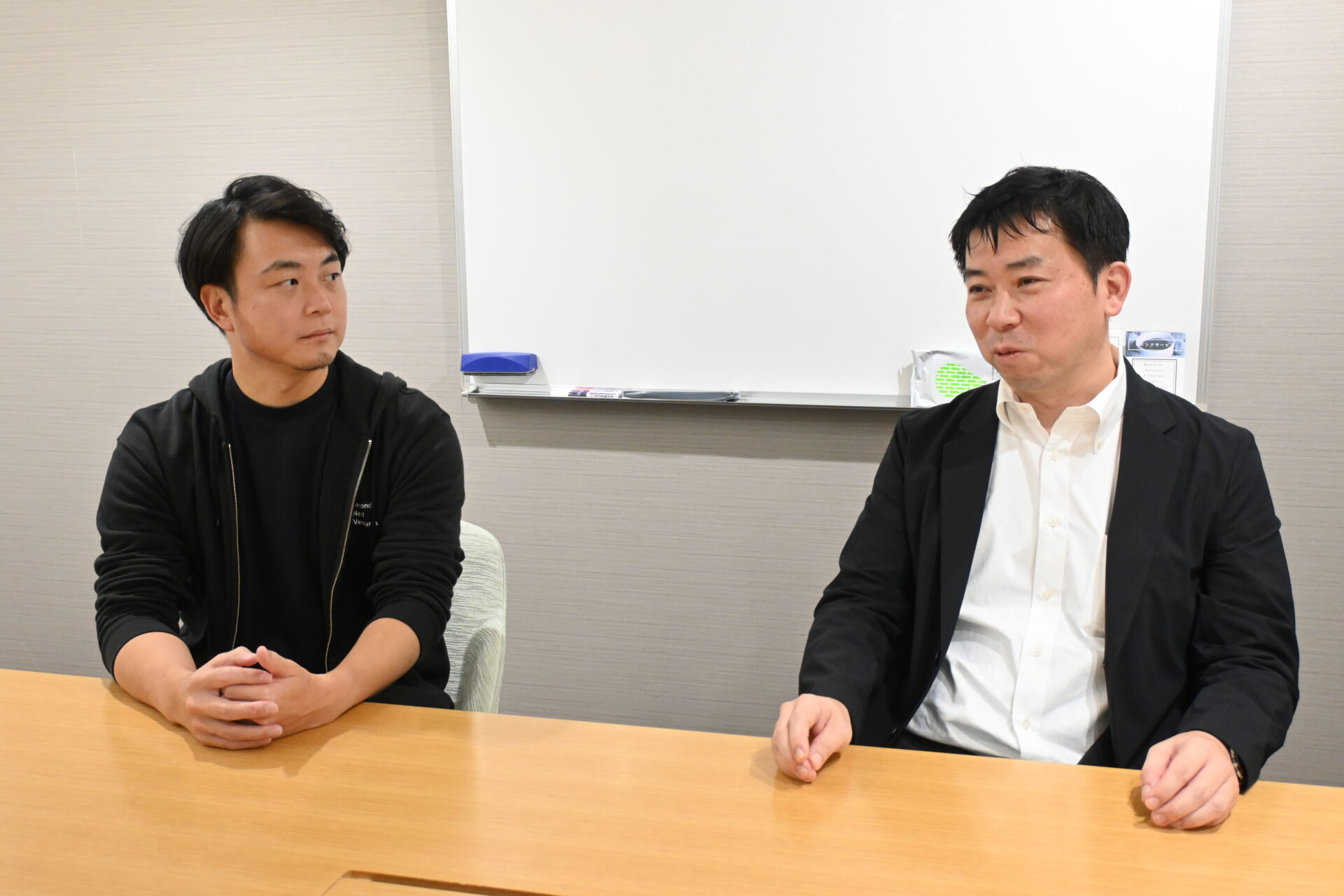

Beyond Next Ventures株式会社 Director

澤邉 岳彦

2000年4月に明治製菓(現・Meiji Seikaファルマ)入社。創薬研究に従事した後、事業開発に転じて国内外バイオベンチャーとのライセンス契約を担当。ジョンソン・エンド・ジョンソン(医療機器事業開発)、アッヴィ(ポートフォリオマネジメント)を経て2014年5月に産業革新機構(現・INCJ)入社。ステラファーマ(IPO)、メガカリオン、スコヒアファーマなど創薬・ライフサイエンス領域のベンチャー企業投資活動を担当。2022年12月より当社に参画し、バイオ・創薬領域の投資業務に従事。東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了。グロービス経営大学院経営研究科修士課程修了(MBA)。

Beyond Next Ventures株式会社 Senior Associate

矢藤 慶悟 Ph.D.

在学中は国立感染症研究所で肝炎ワクチンやウイルスに対する免疫応答の研究に従事。アカデミアシーズの社会実装に大きな課題感を感じ、2020年に学生インターンとして当社に参画後、2022年4月にバイオ・創薬領域のキャピタリストとして当社に参画。日本の研究環境を改善し、日本のテクノロジーで世界を豊かにすることが目標。東京理科大学大学院先進工学研究科博士課程修了。工学博士。

目次

獣医師から創薬の世界へ飛び込む

矢藤:今日は抗体医薬でペット医療の未来を切り開くMabGenesis代表取締役の新庄さんにお越しいただきました。獣医師としての経験や米国での研究キャリアを有し、現在はヒトと動物に向けた抗体医薬の開発に挑まれてまれています。

まずは、多様な経験を積まれて来られたこれまでの新庄さんのキャリアやMabGenesis社について教えてください。

新庄氏:先ほどの矢藤さんの説明にもありましたが、MabGenesisは日本発の技術を用いて抗体医薬の創出に取り組むバイオスタートアップです。

私自身は獣医師としてキャリアをスタートしました。当初は大動物の臨床を志していましたが、実習を通じて自分には向いていないと感じました。ちょうど1980年代、日本ではバイオテクノロジーブームが到来しており、製薬・化学会社が次々とバイオ医薬の研究を始めていたんです。私もその流れに乗り、化学会社でファーストキャリアを踏み出しました。

矢藤:どのような点にバイオ医薬品の魅力を感じたのですか?

新庄氏:当時は利根川先生のノーベル賞受賞など、バイオ業界全体が盛り上がっていました。若さもあり憧れが強かったように感じます。

しかし実際に仕事をしてみると、会社という組織が決めた研究に取り組むことになるので裁量を持って研究に取り組むことはできませんでした。当時は多少の不満を感じていましたが、当たり前のことですし、とても勉強になった経験です。

矢藤:その時に感じたことが創業の原動力につながっていったのでしょうか。

新庄氏:関連はありますし、これまでの経験は今の仕事に役立っていると思います。これまでのキャリアで外資系製薬企業での創薬研究や、マネジメント、そしてメディカルアフェアーズの業務にも携わってきました。

そのおかげで薬が臨床を経て、患者さんに届くまでの全体像を理解することができ、今の仕事にも活かせています。

「今さら抗体薬?」を覆した、日本発の独自技術との出会い

澤邉:様々なキャリアを積まれていらっしゃいますが、なぜ起業というキャリアを選択されたのかお伺いさせてください。

新庄氏:探索研究の経験がこれまでのキャリアで一番長く、興味を持っていた分野だったのでもう1度チャレンジをしたいと思ったことがきっかけでした。

あとは私自身の性分もあります。企業研究者も大変素晴らしい職業であると思いつつ、どこか物足りなさを感じていました。他の会社で社内ベンチャーの取り組みをしている話を聞き、「私もやりたい」と周りに話していたことが、私の性分を物語っているのではないでしょうか。

矢藤:そこからどうしてMabGenesisの創業に至ったのでしょうか。

新庄氏:当社の黒澤と森下とBeyond Next VenturesのアクセラレーションプログラムのBRAVEで出会ったことが創業のきっかけだったのですが、最初に研究内容を聞いたときは、正直「今さら抗体薬?」と思いました。というのも、2010年代後半にはすでに抗体薬分野の技術は確立されていたからです。

しかし詳しく話を聞くと、日本発の独自技術を用いた非常にユニークなアプローチ方法に取り組んでおり、「これは違う」と感じました。

アメリカのメドイミューン等、海外のメガファーマが持つライブラリーと比較しても、ファージディスプレイライブラリー[1]の多様性、機能性で勝っているという論文データがあり、強い確信を持てたんです。

またこの技術を用いれば、これまでつくれなかったターゲットに対する薬もつくれるかもしれないという希望を持てた点も決断理由になりました。

完全犬型・完全猫型抗体が切り拓く新市場

矢藤:国内外の技術を見比べても、勝算があると感じたんですね。技術の話が出てきたので、御社が開発されているモノクローナル抗体の特徴についても教えていただけますでしょうか。

新庄氏:抗体とは体内で生体防御を担う小さなタンパク質です。そして当社の抗体の特徴は、人だけでなく犬・猫においても完全型を実現しており安全性が非常に高い点が最大の特徴です。

完全犬型、完全猫型の抗体を作れる動物薬のバイオベンチャーは、買収等により大手企業の独占的な技術になる傾向があり、私たちのように自由に活動できるスタートアップが非常に少なく、その点も独特であると感じます。

矢藤:動物用のライブラリー[2]を構築する難しさはどのような点にあるのでしょうか。

新庄氏:創業当初は研究のための検体を集めることが難しかったです。私たちのライブラリーは骨髄や脾臓を用いるのですが、新鮮な骨髄を集めるのが困難でした。そこで私がこれまでのキャリアで築いてきた獣医ネットワーク等を駆使して協力を仰いだんです。

澤邉:研究の積み重ねだけでなく、培ってこられたネットワークも武器になっているわけですね。他に今の仕事に活かせたことなどあったのでしょうか。

新庄氏:そうですね、臨床をしている私の同級生や前職で一緒に仕事をした方から、最新のトレンドの動向等の現場の生の声を聞けるのはとてもありがたいです。

矢藤:たしかにスタートアップの製品開発において、現場の声を聞けるのはとても貴重な機会ですよね。

新庄氏:はい、実際に今、会社として国内大学とアドバイザリー契約を結び多くの先生方にメディカルニーズを伺う活動もしています。

矢藤:ちなみに現在、パイプラインについてはどのようにターゲットを選択されているのでしょうか。

新庄氏:現在のパイプラインの約7割は共同研究によるものです。パートナー企業からの提案に基づいて開発を進めています。一方で自社開発パイプラインでは、人体薬で既に有効性が確認され、市場で成功しているターゲットを参考にしています。

拡大するペット医薬市場と抗体薬の可能性

矢藤:少し話題を変えて、ペット向けの医薬品市場における社会課題や市場についてどのようにお考えなのか教えていただけますか。

新庄氏:イヌやネコの医薬品市場においては、駆虫薬や感染症を防ぐためのワクチンが一番大きな売り上げを占めています。

しかしイヌやネコの飼育環境が改善され、10歳を超える個体が増えた結果、人と同じような関節症や皮膚疾患、腎疾患、肝疾患などの慢性疾患が近年、増加しています。過去はそれらの病気に対処するために人体薬を用いていたのですが、やはり安全性の面で使いづらいことが課題です。

特にネコは肝臓の薬物代謝酵素が欠損しているため、低分子人体薬を使用できないケースが多く非常に危険です。またイヌにおいても同様に気を付けるべきポイントがたくさんあります。

一方で有効性の面では、ヒトもイヌもネコもほとんど同じ遺伝子を持っています。よって私たちは人体薬がイヌやネコの治療にも応用できると考えており、この考えは他の動物薬メーカーも同様に考えています。

澤邉:過去に人体薬の研究開発に携わってきた私からすると、はじめて“動物用の抗体薬”と聞いたときに「オーバースペックなのでは」と思った記憶がありましたが、今のお話を伺うと環境が変わってきたのだと感じました。

新庄氏:おっしゃる通りで、実際に私自身も10年ほど前に澤邉さんと同じように昔、イヌに20万円の薬を投与すると聞き驚いたことがあります。しかし今は生産技術の向上により、当時と比較するとコストの低減が実現できており、抗体薬であればおおよその目安でワンショット2万円未満程度の価格帯になってきています。

矢藤:人体薬と動物薬を比較するとマーケット規模が違うと思うのですが、どのくらいの違いがあるでしょうか。

新庄氏:世界全体の医薬品市場は約200兆円規模。一方動物用医薬品は約6兆円、つまり1/30ほどですが、ここ数年で急成長しておりペット医薬品全体の年成長率は11%、中でも抗体薬は20%という驚異的な伸びです。

現在、世界で承認されている動物用抗体薬はわずか5品目で、その中で日本で使用できるものは3品目しかありません。しかしその中の1つ、アトピー性皮膚炎向け抗体薬は世界で年間1,000億円規模の売上を誇ります。これは例外的な成功例ですが、それでも市場のポテンシャルを示していると思います。

矢藤:MabGenesisとしてはどの程度の市場規模を見込んでターゲット選定をされているのでしょうか。

新庄氏: 私たちの見立てでは、1製品あたり100〜150億円程度の売上が現実的なラインだと考え、事業計画を策定しています。

矢藤:実は私もモノクローナル抗体の研究をしていたので、もう少し踏み込んで専門的なご意見を新庄さんにお伺いできればと思います。ヒトの抗体医薬品は、細胞の中を狙うことができないためターゲットが絞られてしまい、自ずと抗体薬の数も絞られてしまいます。

そのため同様のことが動物薬でも起きうるのではないでしょうか。限られた数の中で御社がこれからどれぐらいの製品を生み出すことができるのかや、市場はまだ残っているのかについてお伺いしたいです。

新庄氏:矢藤さんが指摘されている点はおっしゃる通りで、我々も課題と認識しています。人の抗体薬は数が限られるとは言え150種類ほどありますが、動物薬は世界でまだ5種類しかなく、これは大きな違いです。

とはいえイヌやネコ、それぞれに適用できる疾患を考えると30ー40種類ほど、両方合わせて60種類前後の抗体薬が市場に出てくると想像しています。これだけでも、業界全体の成長をけん引するには十分な規模です。

矢藤:ちなみに動物薬について、イヌやネコ以外にも広げる予定はあるのでしょうか。

新庄氏:今後は産業動物への展開も視野に入れていますが価格の設定が課題になっています。例えば牛に1回10万円の薬を打つのは現実的ではなく、1回3,000円程度が上限だからです。そこで私たちはラクダ由来の単鎖抗体(ナノボディ)技術[5]に注目しています。

この技術であれば大腸菌で生産が可能なため、コストを1桁下げることができ、生産性が向上し、産業動物にも抗体薬を届けられる未来が見えています。

日本発・世界基準の動物薬で世界へ羽ばたく

澤邉:先ほど、御社は全体の7割程度の研究をパートナー企業との共同研究で進めているとお話されていましたが、世界有数の動物薬企業も含まれていますよね。

新庄氏:動物薬における世界TOP10の企業はすべて外資系企業であり、グローバルに向けた活動は避けることができませんでした。現在は世界TOP10に入っているMSD Animal Health社やCeva, Virbac S.A.社等をはじめ、複数社と業務提携契約を結んでいます。

矢藤:今のようなグローバルでの活動について新庄さんはサラッとお話されますが、本当にすごいことなんです。なかなか日本企業、さらにスタートアップがそのような提携を結んでいる事例を聞いたことがないので、ぜひその秘訣を教えていただきたいです。

新庄氏:きっかけはマッチングイベントを通じた出会いが多く、特別なことはしていません。ただ対面で話すことと、真面目に正直に話すこと、この2点は常に大事にしています。

特に英語での交渉の場においては慣れないことも多く、情報が不足してしまう場面も起きるのですが、幸いなことに当社のメンバーは全員、海外留学経験があり一定レベル以上の語学力はあるためチームで補完しやすい体制となっています。

また技術については誇張せず、卑下もせず、正確に話すことが重要です。当然のことではあるのですが、私自身、当社の技術をしっかり相手に伝わる説明ができたと思えるまで、3年程かかったと感じているので、ぜひ皆さんも訓練を重ねてみてください。

矢藤:ちなみに初めての交渉の場だと、相手によって経営について話したり、技術について話したりと会話の内容がその時々でばらけてしまうこともあると思うのですが、何か心がけていることなどありますか。

新庄氏:私たちのカウンターパートは研究チームのマネージャークラスの方が多いので、技術について必ず話をするようにしています。その際は私だけでなく、研究開発担当の前田や事業開発の小泉も交えて3名程度でチームワークを活かしながら会話するようにしています。

矢藤:チーム全員がサイエンスバックグラウンドを持ち、互いに補完し合う体制は非常に理想的ですね。

実際に提携が始まった後についてもお伺いさせていただきたいのですが、そのあたりはいかがでしょうか。

新庄氏:提携先の企業とはある程度「やってみないと分からない」ということを折り込んで取り組んでいます。カウンターパートの方も研究者であることが多いので、理解を示してくれているため開始してからの苦労はそこまで多くありません。

しかし1-2年程度で成果が出るものもあれば、数年がかかっているものもあり、顧客にはご迷惑をおかけしてしまっていると感じているものもあるので、引き続き精力的に取り組んでまいります。

矢藤:では新庄さん、最後に一言お願いできますでしょうか。

新庄氏:これまで本当に多くの方にご支援いただきここまで来ることができました。動物薬業界で、MabGenesisを知らない人がいない未来を目指していきます。まずはその第一歩として、世界TOP10の企業にMabGenesisという会社を知っていただけたので、マイルストーンの1つは達成できたと感じています。

今後は当社を知ってもらうために、より多くの抗体薬を製造販売できる体制作りと、外部環境への柔軟な対応力を身に着けて会社も進化させていきたいです。日本“初”&日本“発”の動物薬のバイオスタートアップとして、世界に羽ばたいていきますので今後もぜひご支援およびご指導をお願いいたします。

澤邉:動物薬の世界で世界TOP10 の企業がMabGenesisさんの存在を知っているという事実、本当に素晴らしいです。

日本から世界に羽ばたき、ぜひMabGenesisの名前を世界に轟かせていただきたいと思いますし、そのために引き続き一生懸命サポートしたいと思っておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。